東京都美術館

はじめに

現在、東京都美術館ではコートールド美術館展が行われています。モネの風景画やルノワールの風俗画、そして多数のセザンヌ作品も興味深いところではありますが、何より注目すべきは、エドゥアール・マネ晩年の傑作《フォリー・ベルジェールのバー》です。

エドゥアール・マネ《フォリー・ベルジェ―ルのバー》

極めて複雑で、難解ともいえる絵画です。このような不可解な作品を目にしたとき、我々の精神は謎に妄執し、晦渋さの闇を理性の光で照らし出そうと躍起になります。謎をそれ自体として眺めることができないのは精神の欠点に違いありませんが、この作品を見ていると、もしかするとマネはそのような人間精神の悪癖を触発するよう、作品に巧妙な仕掛けを施したのではないかと思えてきます。

以下に綴るのは、マネの手玉に取られた筆者の思考の軌跡です。このように作品に身を任せるのは、愚かなことでしょうか――否、一切感情移入せずに小説を読んでも何の感動も得られないように、絵画鑑賞においてもまずは作品のなすがままとなり、作品が我々に及ぼす作用をありのままに感受しなければ、その作品が秘める奥深い本質は理解できないことでしょう。

1. 虚実の齟齬

パリの大衆劇場フォリー・ベルジェールのバーカウンターに立つ、物憂げな女性――彼女の背後には鏡が広がっており、そこには劇場の観客たちの姿が映っています。

一見してまず目につくのは、本物の彼女と彼女の鏡像の、奇妙な不一致です。本物の彼女は直立し物憂げな表情を見せているのに対し、鏡に映る彼女は接客に当たっているようです。少しでも美術の教養がある人であれば、この相異なる2つの人影を見て、異時同図法に思い至ることでしょう。一枚の絵に異なる時間を描くこの技法は、日本の絵巻物に限らず、伝統的な西洋絵画にもしばしばみられるものです。もっとも、神話や古代の世界、あるいはカリカチュアのようにデフォルメされたフィクション性の高い世界ではなく、同時代の風俗を、写実的とは言わないまでも現実らしく描いたこの作品に異時同図法が用いられているのは、いささか奇異に思われるかもしれません。しかしそのような違和感は、鏡が同じ人物のもうひとつの姿を描く口実として作用することにより、緩和されています。このような凝った道具立てを用いてマネが描き出そうと試みたのは、第一には女給の二面性でしょう。フォリー・ベルジェールのような大衆劇場で働く女給は、単なる売り子ではなく、多くの場合娼婦を兼ねていました。鏡に映る女性がシルクハットの男に売っているのは、酒だけとは限りません。もっとも、このような風刺画的な読解は、ごく表層的なものでしかありません。我々をさらなる深みへと導いてくれるのは、鏡像の位置をめぐる問題です。女給の鏡像は、本物に対し随分と右に寄っています。これは、鏡像を見やすく提示するための苦肉の策なのでしょうか、それとも何か必然的な理由があるのでしょうか。

2. 2つの遠近法

鏡像の映り方がおかしいのは、女給だけではありません。カウンターテーブルに注目しましょう。鏡に映るテーブルは、本来の位置より右に寄っており、またその形も、奥に行くにしたがって不自然に右に歪んでいます。これは単なる不正確な遠近法なのでしょうか。キャンバスの中央から少々右に移動し、この絵を斜めから見てみましょう。

斜めから見た《フォリー・ベルジェールのバー》

この視点から見れば、テーブルとその鏡像は正確な遠近法をなしています。もともと違和感がなかった女給自身の姿はかえって歪んでしまいますが、カウンターの形の違和感や、酒瓶を含めた鏡像の位置関係の不整合は、右から斜めに見ることにより解消されます。つまり、この作品には異なる2つの遠近法が混在しているのです。こちらを向いた画面中央の女給は、第一の遠近法、正面から見た姿で描かれていますが、カウンターテーブルは、右から斜めに見た第二の遠近法に従っています。同様に鏡に映る女給の像も、本物の女給に対して不自然に右にあるため、第二の遠近法に従っていると考えられます。この女給が応対しているシルクハットの男の鏡像もまた、女給の鏡像と対になっている以上、彼女同様第二の遠近法に従うはずです。

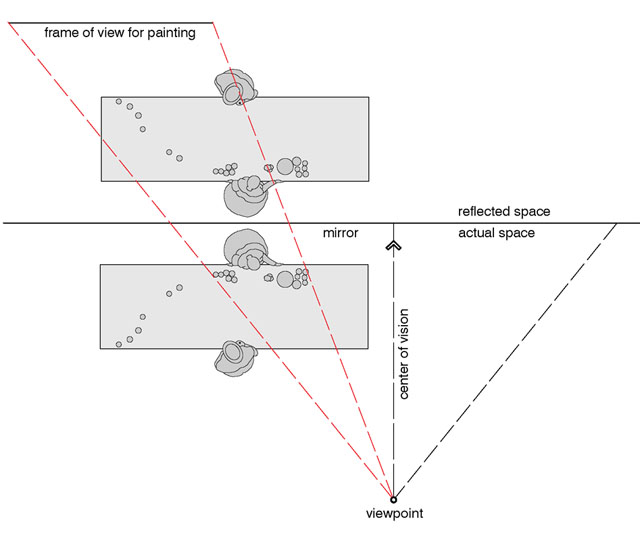

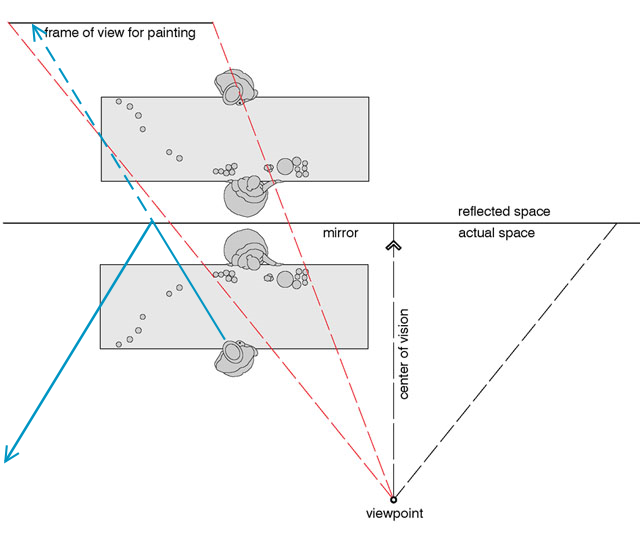

本稿が「第二の遠近法」と呼んでいる遠近法を最初に指摘したのは、オーストラリアの美術史家マルコム・パークです1)。マネの奇妙な空間表現に着目した彼の研究は、この絵のカウンターテーブルや2人の鏡像が、正面からではなく斜め前からの視点で描かれていることを示しました。さらに彼は、遠近法の歪みから逆算し、画家が描いた状況を復元することにより、興味深い事実を発見しました。以下に引用するのは、同研究を取り上げたゲッティ・センターの記事にパークが提供した、作品のモデルとなった事物・人物配置の再現図です。

1) Malcolm Park, Ambiguity, and the engagement of spatial illusion within the surface of Manet’s paintings, Ph.D. diss., University of New South Wales, Sydney, 2001, pp. 208-242.

マルコム・パークによる再現図(上記リンク先より引用)

作品を正面から見たとき、鏡像の女給とシルクハットの男は向かい合って対話しているように見えます。しかし2人の鏡像が第二の遠近法に属していると仮定すると、位置関係は上図のようになります。女給と男の視線は、実はすれ違っているのです。もっともパークの研究は、あくまで空間表現の問題に的を絞っており、女給と男性の視線が向かい合っていないとした場合にこの作品をどのように読み解くことができるのかについては、教えてくれません。

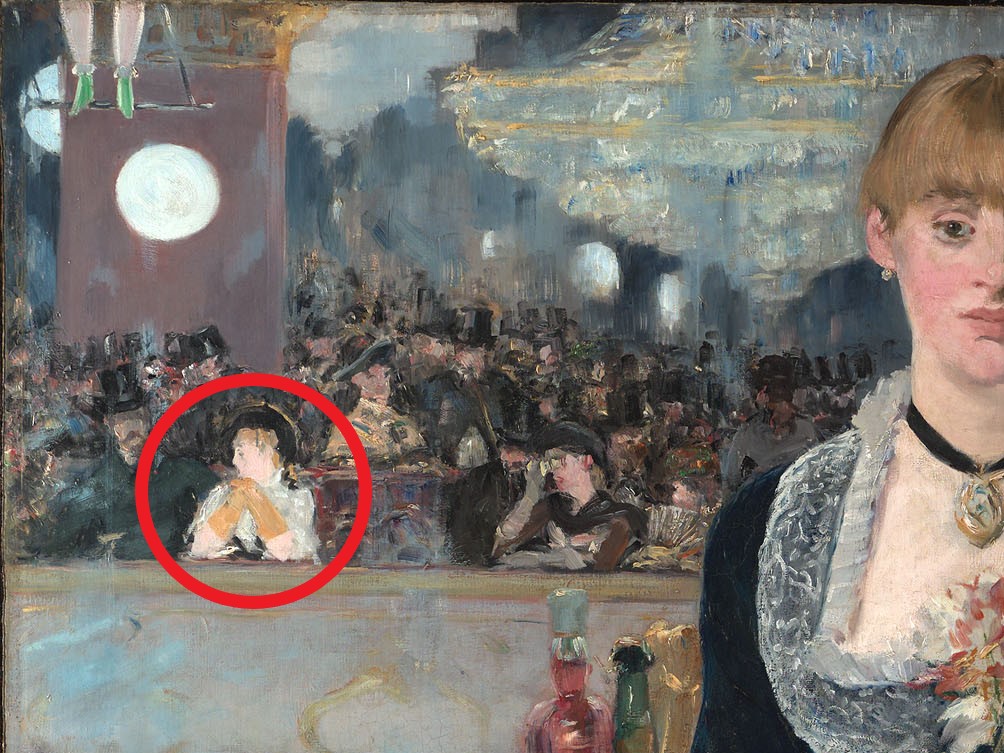

もう一度作品の正面に立ち、画面全体を眺めてみましょう。これまで問題にしてきた女給と男性のほかに、興味深い人物がいることに気がつくでしょう。画面左側、劇場の暗がりのなかでひときわ目立つ、白い服の女です。

白服の女

不鮮明な色彩の群衆に囲まれつつ、暗闇の中、燦然と輝く彼女の姿は、我々の目を否応なく引きつけます。おそらく彼女は魅力的な女なのでしょう。通説によればこの女は、マネと親交があり一度ならず彼のためにモデルを務めた高級娼婦、メリー・ローランであるとされています。もっとも白服の女はかなり荒い筆致で描かれているため、この説の真偽は定かではありません。いずれにせよ重要なのは、この女が、群衆の中でも際立つ美女であるということです。これほど目立つ女性の姿が、作品の主題とは無関係に配置されたとは思えません。パークによる図を用い、この女と女給およびシルクハットの男の位置関係を確認してみましょう。

先に引用した図に男の視線を追記

既にパークによる論文でその可能性は指摘されていましたが2)、バーに立ち寄った男は白服の女を見ていると考えられます。シルクハットの男が白服の女を見ていると仮定すると、この絵画に、次のような物語が読み取れます。

2) “But what is he looking at? The reflected figure of the aerialist in the upper left corner? The reflected seated figure of the woman identified as Méry Laurent in the opposite balcony? Or noting in particular?” Ibid., p. 242.

おそらくは女給に対する下心を持って、シルクハットの男はバーを訪れ、飲み物を注文しました。頼んだ酒を女給が用意している間、手持ち無沙汰な彼は、カウンターの奥に据え付けられた大きな鏡に目を向けました。すると彼は、鏡に映る劇場の暗がりの中に、まばゆく輝く白服の女を見つけたのです。女給に惹かれてバーに立ち寄ったというのに、今や彼は、すっかり白服の女に心を奪われてしまいました。バルコニーに座るこの女の隣には、この移り気な男とよく似た男が描かれていますが、もしかするとここでも異時同図法が用いられており、この2人は同一人物なのかもしれません。そうであるとすれば、鏡に白服の女を認めたシルクハットの男は、その後バーを離れて彼女の元へ向かい、隣に座り、彼女を口説いているということになります。

白服の女の隣に座る男

さらに、この2人と画面中央の女給との位置関係を考えてみましょう。女給の目をよく見ると、どうやら彼女は正面よりはやや右、鑑賞者から見て左にぼんやりと視線を向けているようです。

女給のまなざし

角度からして、白服の女やその隣の男を見ているわけではないようですが、少なくとも彼女の意識は、バルコニーの2人がいる方にあるようです。もしかするとこの女給の姿は、バーにシルクハットの男が来る前の様子ではなく、彼が立ち去り、白服の女のもとへ向かった後の様子なのかもしれません。自分を見放し別の女を口説いている男から目をそらし、半ば呆れ、半ば苛立ち、ほんの少しだけ悲しみつつも、それらの感情を接客の仮面の下に隠しているのが、この表情なのではないでしょうか。

もっともこのような女給の悲哀は、確かに胸に刺さるところはあるものの、ありふれた日常風景に過ぎません。そのような主題を扱ったこの作品が我々に強い印象を与えるとすれば、それは、小説でいえばちょうど『ボヴァリー夫人』のように、主題が凡庸である代わりに、それを描く形式が優れているからでしょう。続いてはこの作品の構成が生み出す効果を考察しましょう。

3. 平面の深みへ

女給の背後には劇場の広大な空間が描かれていますが、ひとたびそれが鏡に映った虚像に過ぎないと気がつくや否や、この絵画はひどく窮屈に感じられます。鏡が著しく手前に置かれることにより、絵画空間の奥行きが狭められているのです。このような手法はマネがしばしば用いたものであり、例えば《鉄道》などにも見受けられます。

エドゥアール・マネ《鉄道》

奥行きを削減するこの手法に限らず、例えば《笛を吹く少年》においては背景を曖昧にすることにより、マネはしばしば作品に極端な平面性を付与してきました。

エドゥアール・マネ《笛を吹く少年》

この試みにどのような意図があったのかは必ずしも明らかではありません。しかし推察するに、このような平面性の強調は、画家がいつも荒い筆触で描いていたことと関係があるように思われます。荒い筆触がマティエールを目立たせるように、平面的な絵画は、キャンバス元来の平面性を思い出させます。マネは、絵画作品というものが、奥行きのある三次元空間ではなく、絵の具を塗りたくられた平らなキャンバスに過ぎないことを強調しようとしていたのではないでしょうか。絵画は現実の完全な再現ではありません。仮にその向こうに三次元空間が広がっているように見えるとしても、それは巧みな遠近法と精緻な明暗表現によるまやかしでしかありません。平面性を強調することにより、マネは絵画作品がひとつのフィクションであるという、当然ではあるがそれゆえに忘れられがちな事実を、改めて強調しているのではないでしょうか。

このような絵画のフィクション性が問題となる背景には、写真技術の発展がありました。カメラ・オブスクラ程度の技術は昔からありましたが、19世紀に入るとダゲレオタイプの発明をはじめ、写真技術に革新が起こり、写真が大きく普及しました。

ルイ・ダゲールが撮影したノートルダム大聖堂

対象を見たままに捉えるとまではいえないものの、少なくとも完璧な光学的正確さで記録するこの技術は、絵画の存在意義を脅かしました。そのような時代にあっては、ベラスケス《侍女たち》にみられるような光学の完全な再現は、もはや意味をなさなくなっていたのでしょう。

ディエゴ・ベラスケス《侍女たち》

ベラスケスを敬愛していたマネは、画面奥に鏡を配置した《フォリー・ベルジェールのバー》を、自らの《侍女たち》とみなしていたに違いありません。しかし彼の時代は、17世紀と同様の手法を許しませんでした。カメラが現実を忠実に写し取るならば、絵画は自らが創作物であることを強調するほかなかったのです。

しかしその一方で、マネはこの作品を、全くのフィクションとして、現実から乖離したものとしては描きませんでした。荒い筆致ではあるものの個々の事物の描写は非常に写実的であり、また、歪曲され隠されているとはいえ、斜めから見た際の遠近法はおおむね正確です。マネは、絵画の虚構性を強調する一方で、そこに描かれる世界の本物らしさは放棄していないのです。彼が絵画の写実性を捨て去らなかったのは、おそらく彼が絵画空間を、鑑賞者のまなざしを迎え入れる場所として捉えていたからです。

この絵画には、見るものの目を絵の中に誘い込む仕掛けが複数施されています。まず指摘できるのは、女給とシルクハットの男、および白服の女の配置です。この絵を見たとき最初に目につくのは、画面中央でこちらを向く女給の姿でしょう。続いて、画面右に描かれた、鏡に映る彼女とシルクハットの男、今度は画面左にいる白服の女と、先の彼と同一人物らしき男――というように、前節で確認した一連の物語を目で追うと、鑑賞者のまなざしは、右へ左へと揺さぶられつつ、徐々に画面の奥に吸い込まれていきます。

また画面左下には、遊び心に満ちた別の仕掛けが用意されています。署名代わりに« Manet »の文字が酒瓶のラベルに書き込まれているのです。

マネの署名

単なる洒落として片付けることもできるかもしれませんが、マネはこの作品以前にも、例えば《笛を吹く少年》において署名を少年の足に合わせて傾斜させ、曖昧な背景により失われた奥行きを示唆することを試みています。署名はキャンバスに書かれていながらも絵画の向こう側の世界には含まれないものであり、キャンバスのこちら側と向こう側の境界線上に位置するものです。その署名を絵画空間に侵入させることで、おそらくこの画家は、我々の現実と絵画の虚構の境目を攪乱しようとしているのです。

《笛を吹く少年》足元の署名

さらに、著しく手前に置かれ、この作品に平面性を与えている鏡は、鑑賞者の目を絵画の中に誘うことにおいても極めて重要な役割を担っています。鏡の位置のために、この作品に描かれているものはほとんどが鏡像であり、例外は女給とバーカウンター、および酒瓶をはじめとする細かな品々のみです。それゆえ我々は、そこに描かれた状況を理解しようとするとき、シルクハットの男や劇場の座席など、鏡像としてしか描かれていない人物・事物がキャンバスのこちら側にあると想像し、描かれていない実物の世界を補完するよう強いられます。ところがこうして思い描かれる実物の虚構空間は、ちょうど鑑賞者が身を置く現実と重なる位置にあります。不感無覚の人であれば、このような現実と虚構の重複に惑わされることはないかもしれません。しかし鑑賞に夢中になり現実を忘れ、このような思考に耽っているとき、我々は、描かれなかった実物が構成するもう半分の虚構世界が、我々の背後に広がる現実世界とすり替わっているかのように錯覚します。さらにこの描かれなかった半分の世界は、キャンバスに描かれたもう半分の世界とともに我々鑑賞者を包み込みます。そのとき我々は、まるで絵画の世界に閉じこめられてしまったかのように感じます。作品に描かれた鏡は、対応する実物を想像させることにより、現実を侵食し、我々を虚構の世界へ誘うのです。

見る者を包み込むこの効果を作り出すにあたり、画面左上に脚だけ描かれた曲芸師の鏡像は、案外重要な働きを担っているのかもしれません。

曲芸師

鮮やかなエメラルドグリーンの靴を履いた彼は、全身の三分の一ほどしか描かれていないにもかかわらず、どうしても目につきます。この中途半端に描かれた脚は、目を引く一方でその存在意義が見出しがたく、一見余計な付加物であるようにも思われます。しかし、だからこそ鑑賞者の精神は、この曲芸師をどうにかして整合的な理解の体系のうちに包摂しようと、この鏡像に対応する存在を思い浮かべるのです。彼の脚は、描かれていない実物の世界を想像させるきっかけとして見事に機能しています。この脚を見ると、彼の空中ぶらんこが空を切る音が自分の左後ろから聞こえてくるように思えます。

おわりに

現実を完璧な光学的正確さで記録する写真の普及は、それまで不問に付されてきた絵画の存在意義を画家たちに問いかけました。《フォリー・ベルジェールのバー》は、この問いに対するマネの解答であったように思われます。この作品が語るところによれば、絵画は虚構が描かれたキャンバスそのものであると同時に、鑑賞者を虚構の世界へ誘う装置でもあるのです。この答え自体は、ごく平凡なものです。従来から画家たちは、画面を綿密に構成し、また正確な遠近法や明暗表現により、描かれた世界に現実感を付与してきました。しかしその当たり前を問い直した結果、鑑賞者のまなざしを飲み込みフィクションの世界に閉じこめる、この特異な絵画が生まれたのです。

またこの絵画では、3人の人物が織りなす物語が、一枚の画布の上に見事に表現されています。複雑な筋立てを整理して描き出すマネの手腕は、歴史画の巨匠たちと比べても遜色ありません。伝統的な西洋画家にとって、歴史画は他のいかなるジャンルより重要なものでしたが、優れた歴史画の最大の条件は、崇高な物語が一枚の絵画に凝縮されていることでした。主題こそ通俗的ではあるものの、マネはこの作品により、偉大な歴史画家たちと肩を並べたといえましょう。

同時代の卑俗な主題を扱い、しかもそれをこれほど奇妙な形式で描いているというのに、この作品の本質は、ルネサンスからアカデミスムに至る伝統的な絵画と変わりません。前衛画家とみなされていたマネが、逆説的にも同時代の誰よりも従来の絵画の真髄を理解していたとすれば、何とも皮肉なことです。

コメント