カラヴァッジョ《エマオの晩餐》

はじめに

一枚の絵画が私をとまどわせる。

画布のこちら側にはみ出しているかのような果物籠に誘われ、私の目は画中の世界に迷い込む。すると私は、食卓の向こうに、神秘的な光を浴びて輝くイエス・キリストそのひとを見出す。数多の信者たちが愛し崇めてきたキリストが、今、私の目の前に、食卓に並ぶ料理と同じくらい確かな肉体の重みを帯びて、手を伸ばせば届きそうなほどすぐそばに座っているのである。カラヴァッジョ《エマオの晩餐》が、卓越した筆致と巧妙な仕掛けにより作り出すこの幻視は、信者たちにとってはまさに至福であろう。しかし私はキリスト教徒ではない。本当に目の前にいるかのような等身大のキリストの姿は、人でありかつ神でもあるこの存在の特異性を、否応なく私に突きつける。

形なきものこそ尊いというのが、プラトン以来のギリシャ的伝統である。とりわけプロティノスにとって、存在の階梯の頂点に君臨するのは、いかなる形相にも縛られない無形の〈一者〉であり、個々の事物はその秩序の最下層に位置づけられた。しかしキリストは、神のペルソナとして神と同一視されるにもかかわらず、この地上に生まれた個別的存在である。ギリシャ的尺度に従えば、キリストは最も尊い存在であると同時に、最も低位の存在でもある。受肉した神、イエス・キリスト――私のような非教徒がこの宗教を理解する鍵は、おそらくそこにある。

ところでカラヴァッジョの絵画は、美術史においても興味深い位置を占めている。彼はフランドルから北イタリアに伝わった写実的絵画の名手であり、彼が描いた果物籠は史上初の静物画とされている。カラヴァッジョは、まさに静物画の黎明期を生きた画家である。彼の技巧はナポリのカラヴァジェスキを介してスペインへ伝播し、ボデゴンという第二の花を咲かせることとなる。事物の価値を認識することは、静物画を作品として成立させる条件である。地上の存在を愛するこの画家が卓越したキリスト像を描いたのは、偶然ではあるまい。彼の《エマオの晩餐》を静物画の歴史の中に位置づけて眺めることにより、我々は、イエス・キリストという存在をより深く理解できるように思われる。

※聖書の引用に際しては、新共同訳(日本聖書協会、2016年)を参照した。

1. 聖俗の区別と照応――二重空間絵画

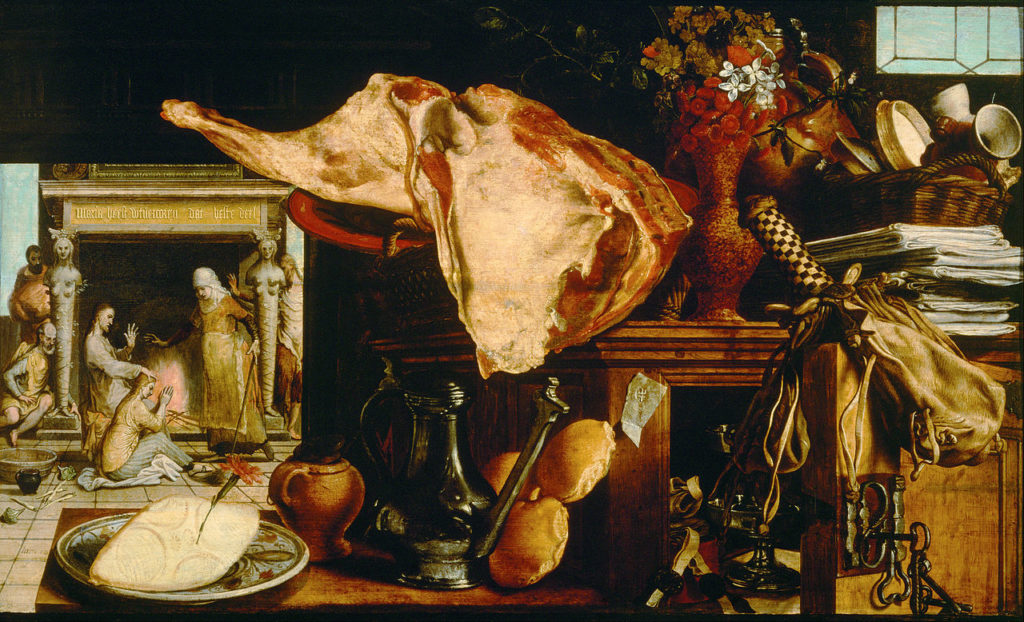

カラヴァッジョが画家としての修業を積んだのはミラノにおいてであった。当時北イタリアでは「二重空間」と呼ばれる様式が盛んに用いられていた。二重空間とは、16世紀後半から17世紀初頭にかけ、フランドルから北イタリア、そしてスペインへと伝播していった絵画形式であり、その前景には世俗的な静物画や風俗画が描かれ、奥には聖書の一場面が小さく描き込まれる。例として、フランドルの画家ピーテル・アールツェンの《マルタとマリアの家のキリスト》を見てみよう。

ピーテル・アールツェン《マルタとマリアの家のキリスト》

奥に描かれているのは、『ルカによる福音書』にある、キリストがマルタとマリアの家を訪れた際の物語である。イエスをもてなそうとせわしく働くマルタは、イエスの話を聞いてばかりで仕事を手伝おうともしない妹のマリアに腹を立て、妹をたしなめるようイエスに訴える。イエスは次のように答えたという。「マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。しかし、必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。(ルカ10:41-42)」このエピソードは、マルタの活動的な生とマリアの観想的な生を対比したものとして読まれることが多い。

アールツェンのこの作品において、前景に描かれた事物は、マルタに体現される実際的な生を象徴しているかのようである。食物は生きるのに欠かせないものであり、また書類は仕事を連想させる。大きく描かれた金庫は財産を象徴するが、そこに蓄えられる富は現世の富だけである。さらに、この世俗的空間に描かれた食料の選択に注目しよう。肉は受肉の観念と響き合い、人となった神イエス・キリストを思わせる。パンがキリストの肉であるのは言うまでもない。したがって手前の空間は、活動的な生の領域であるのみならず、物質の世界でもあるといえよう。ただしそこに並べられた事物は、確かに霊的なものを示唆するかもしれないが、厨房のパンが祝福されたパンと別物であるように、あくまでそれ自体は象徴にとどまっており、事物そのものが聖なるものを内包しているわけではない。

前景がマルタの領域、物質の世界であるとすれば、後景はマリアの領域、聖なる世界である。そこには、前景の肉やパンが指し示すイエス・キリストその人の姿があり、我々は、ちょうどその声にじっと耳を傾けたマリアのように、世俗的世界の向こうにあるその小さな姿に目を凝らすことを強いられる。そこは物質世界から隔てられた聖なる領域であり、また生々しい肉の色彩とは対照的な、穏やかな光に彩られた空間である。マリアのような真の信仰心を持つ鑑賞者は、鮮やかに描かれた事物に目を奪われることなく、その彼方にキリストの姿を見出すだろう。

「マルタとマリア」は、二重空間の作品群においてとりわけ好まれた主題のひとつであり、ブーケラールやヴィンチェンツォ・カンピ、ベラスケスなどもこの主題を二重空間構成で描いた。一般に二重空間は、静物画や風俗画が絵画のジャンルとして成立しつつある時代の過渡的様式とみなされている。そのような観点からすれば、「マルタとマリア」は庶民の厨房や食物を作品として描くための格好の拠りどころであったといえよう。しかしこの主題と様式のつながりには、単なる口実以上の意味があったように思われる。マルタの生とマリアの生が、前景と後景にそれぞれ対応し、加えて鑑賞者は、マリアのように、物質的現実の向こう側に聖なるものを見出す。形式と内容の、完璧な調和である。

ヨアヒム・ブーケラール《マルタとマリアの家のキリスト》

このように二重空間作品においては、聖なる場面は物質的世界の奥に探し求められるものである一方、両空間の境は截然と引かれており、両者が交わることはなかった。もちろんアールツェン《キリストと姦淫の女》やブーケラール《エッケ・ホモ》のように、部屋の仕切りがない屋外を舞台に、異なる二景が連続的な空間に描かれた例も確かに見受けられる。しかしそのような作品の場合でも、構図や人物の振る舞いにより、前景と光景は実質的に分断されている。前景の人物が後景の人物と同じ食卓につくような例は、二重空間作品には見受けられない。

2. 聖俗・虚実の境を超えて――カラヴァッジョ《エマオの晩餐》

ところで「エマオの晩餐」は、「マルタとマリア」と並び、二重空間作品において好んで取り上げられた主題である。アールツェンやブーケラール、バッサーノなどといった画家が、この場面を二重空間の構図で描いた。

ヤコポ・バッサーノ《エマオの晩餐》

イエスが磔刑に処せられた後、エルサレムからエマオに向かう2人の弟子が、ある男と出会う。その正体は復活したキリストであったが、「二人の目は遮られていて」(ルカ24:16)、弟子たちは気がつかなかった。マルコによれば、そのときイエスは「別の姿で」(マルコ16:12)現れたという。しかしその晩、食事の席で、イエスがパンを祝福し割いたとき、弟子たちは彼が復活したキリストであることに気がついた。この物語もまた、「マルタとマリア」と同様、食事が絡む場面であり、画家たちに静物画や風俗画を描く口実を与えたのは確かである。しかしマルタとマリアの逸話が聖俗を対比したものであり、二重空間の形式と照応するものであったのと同様、エマオの晩餐の主題もまた、二重空間として表象することに単なる口実以上の意義があるように思われる。鑑賞者は、前景に描かれた世俗の光景に見とれているかぎり、旅人の正体に気づかなかった弟子たちと同様、キリストの存在に気がつかない。奥に描かれた聖書の光景を見出したとき、我々は、ちょうど見知らぬ男の正体がキリストであったことを知るかのように、一見世俗的なこの絵画が宗教画であることを初めて悟る。いわば前景は旅人の正体に気がつく前の弟子たちが見ていた世界であるのに対し、後景は彼らがキリストを認めた瞬間の世界なのである。聖俗の対比は、聖書の物語と響き合い、「マルタとマリア」に勝るとも劣らぬ強烈なものとなる。

しかしカラヴァッジョは、その光景を描くのに二重空間構成を用いなかった。もっとも彼は、それと全く異なる形式を用いたわけではない。奥に描かれている3人と手前の男は、構図上明らかに分断されている。それでもこの絵画が二重空間といえないのは、第一に、左手前の男が奥の3人と物語上強い結びつきを有し、同じ時空間を共有しているため、第二に、二重空間においては前景に描かれるはずの食物が、この作品においては前景と後景をつなぐように配置されているためである。

カラヴァッジョ《エマオの晩餐》

前景の男はキリストの現前に驚いているが、これは二重空間作品にはみられない特徴である。一般に二重空間作品において、前景に描かれる人物は、その背後で繰り広げられる聖書の一場面にまるで気がつかないかのように日常の暮らしを営んでいる。もちろん既に見たように前景が後景と象徴的なつながりを有することはあるが、前景と後景の物語上の連関は希薄である。ところがカラヴァッジョの《エマオの晩餐》の場合、手前の男は明らかに後景に描かれたキリストの現前に対して驚いている。しかもこの男は、右奥に描かれた男と並び、旅路で出会った男の正体に気づいた2人の弟子のひとりであり、画面奥のキリストやもうひとりの弟子と同じ時空間を共有している。彼は、構図上でこそ後景の人物たちと分断されているものの、奥の人物と同じ次元・同じ物語に身を置いている。

ただし以上の見方は、絵画をその外側から理知的に鑑賞した場合に得られる解釈に過ぎない。絵画空間を現実と接合するのが、カラヴァッジョ以降のバロック絵画の特徴である。《バッカス》や《リュート弾き》において、カラヴァッジョは前景に描かれた写実的な果物により鑑賞者の目を絵画空間に引き込む仕掛けを施したが、同様に《エマオの晩餐》にも果物籠が手前に描かれている。果物籠に誘われこの絵に見入る鑑賞者は、現実と虚構の境を見失い、画面左手前の人物を、額縁の中の人物としてというよりは、むしろ自らの傍らで、自身とともにキリストの現前に驚く人物として見ることとなる。つまり彼は、画面奥と鑑賞者の現実の双方と時空を共有しうる存在であり、いわば我々を画面奥に描かれたキリストの現前へと立ち会わせる仲介者なのである。

カラヴァッジョ《エマオの晩餐》食卓拡大図

男が担うこの役割を踏まえると、前景と後景をつなぐかのような食物の配置は実に興味深い。カラヴァッジョ研究の第一人者である宮下規久朗は、これらの料理の配置にある規則性を見出している。彼はまず果物籠に盛られた林檎に虫食いがあることに注目する。この林檎はまもなく朽ちてしまうだろう。その背後にあるローストチキンも、今のところは傷んでいないが、時が経てば腐ってしまうに違いない。しかしキリストが割いたパンは、「天から降って来た生きたパン」(ヨハネ6:51)たるキリスト自身の象徴である。彼が自らをパンになぞらえるとき、彼は自身のことを「いつまでもなくならないで、永遠の命にいたる食べ物」(ヨハネ6:27)と呼ぶ。したがって画面奥でキリストが割いたパンは、永遠に朽ちない食物として捉えられる。以上から、この食卓の構成は「手前から奥に向かって肉から霊、滅びから永遠に向かっている」と宮下は言う1)。カラヴァッジョの《エマオの晩餐》は、二重空間絵画ではないものの、やはり画面奥には聖なるものが、手前には卑俗なものが描かれている。ただしこの作品においては、聖俗の境は明確でない。食物の配置が示唆するように、聖なる領域と世俗の領域はなめらかに連続している。二重空間絵画に認められるような、聖書の世界と我々の俗世を截然と隔てる境界線は、この絵画には存在しない。それゆえこの絵を見る者は、ひとたびあの果物籠と左手前の男に誘われ絵画の中に迷い込めば、自らは俗世に身を置きながらにして、聖なるイエス・キリストと、いかなる敷居も隔てることなく直接対峙しているかのように錯覚する。

1) 宮下規久朗『食べる西洋美術史:「最後の晩餐」から読む』、光文社、光文社新書、2007年、38-39頁。

カラヴァッジョ《エマオの晩餐》キリスト拡大図

加えて画家の巧みな筆捌きにも言及しておく必要があろう。卓上の静物に限らず、カラヴァッジョの描写は極めて自然主義的である。キリストの姿も、確かに美化されてはいるものの、肉体の重みを感じさせるほどに現実的で、実在の人物と見まがうほどである。聖なる者を俗人と区別する光輪もここでは取り払われ、この絵画に描かれたキリストを他の3人や我々現実の人間と区別するものは、スポットライトのようにその顔を照らす出処不明の光だけである。

絵画の中で、我々はイエス・キリストその人と対峙する。そこには二重空間にみられたような敷居はなく、食卓の向こう、手を伸ばせば届きそうなほど近くに、肉を纏い人となった神の姿がある。アールツェンやブーケラールが画面の奥に潜ませていた場面を、カラヴァッジョは、巧みな筆づかいと視覚のトリックにより、我々鑑賞者と同じ次元に現前させたのである。

3. 事物と神秘――ボデゴンに見る「受肉の思想」

カラヴァッジョが生み出した様式は、ナポリで多くの追随者を生み、さらに当時この地を副王領として治めていたスペインへと伝播した。17世紀初頭のスペインでは、ボデゴンbodegónと呼ばれる特異な絵画が生まれつつあった。その創始者とされるのが、ファン・サンチェス・コタンである。

ファン・サンチェス・コタン《マルメロの実、キャベツ、メロン、胡瓜》

この画家は、野菜や果物などといったとりとめもない事物を、極めて写実的な筆致で、かつ劇的な明暗法を用いて描いた。どこの家庭の厨房にでもある日常的な食べ物が、彼の作品においては、宗教画のような厳粛さを醸し出している。ただし、事物の写実表現や強烈な明暗はカラヴァッジョを思わせるものの、コタンに直接影響を与えたのは、むしろカラヴァッジョ以前の北イタリア絵画であったとされている。

コタン以降、様々な画家が同様の厨房画を描き、ボデゴンはスペイン独特の静物画様式として確立していった。とりわけフランシスコ・デ・スルバランは、ボデゴンの完成者として位置づけられる。リベラを介してカラヴァッジョの影響を受けた彼のボデゴンは、コタンのそれと比べて一層闇が深く、また光は一層鮮烈である。

フランシスコ・デ・スルバラン《レモン、オレンジ、バラ》

レモンとオレンジ、薔薇の添えられたカップが描かれたボデゴンは、通説によれば婚礼を祝う作品である。レモンは水を浄化するものであることから花嫁の純潔を表し、薔薇は彼女の美しさを表す。オレンジは結婚と結びつけられる果物であり、とりわけその花は、しばしば花嫁の花飾りに用いられる。実際にこの絵画がどのような経緯で制作されたのかは定かではないが、少なくともこのボデゴンが結婚を喚起することは確かである。

この通説を伝統的な『雅歌』解釈と結びつけると、この絵画に宗教的な意味が読み取れる。旧約聖書に収められたこの詩篇は、一種の祝婚歌である。オリゲネス以来、ニュッサのグレゴリオスやクレルヴォーのベルナルドゥスといった神学者たちは、そこに描かれる花婿を神の隠喩、花嫁を魂の隠喩と解し、この詩篇に人々の魂が神を慕い求めるさまを読み取ってきた。ところでその『雅歌』には、花嫁が花婿を求め夜闇の中をさまよう場面がある。

夜ごと、ふしどに恋い慕う人を求めても、

求めても、見つかりません。

起きだして町をめぐり

通りや広場をめぐって

恋い慕う人を求めよう。求めても、あの人は見つかりません。

わたしが町をめぐる夜警に見つかりました。

「わたしの恋い慕う人を見かけましたか。」彼らに別れるとすぐに

恋い慕う人が見つかりました。

つかまえました、もう離しません。

母の家に

私を産んだ母の部屋にお連れします。

深い闇の中に花嫁を象徴する事物が据え置かれたスルバランのボデゴンを見るとき、この場面を思い出さずにはいられない。『雅歌』の記憶に彩られた目でこの絵を見るとき、ひとはそこに、愛する人を求めさまよう古代の花嫁の姿を認める。さらに、神学者たちが言うように、『雅歌』の花嫁が我々の霊魂の、花婿が神の象徴であるとすれば、この静物画は決して世俗的なものではなく、一種の宗教画であるとさえいえよう。この絵画に描かれているのは、見えざる神を求める魂であり、しかもそれは、選り抜きの象徴的事物が厳格な筆遣いで描かれることにより、いかなる宗教画も及ばない、最も純粋な形式で表現されているのである。

スルバランが描く事物は、単なる事物ではない。それは、象徴の力によりひとを神へと導くものである。ところでイエス・キリストもまた、神のペルソナであると同時に、人々を神のもとに導く「良い羊飼い」(ヨハネ10:11)であった。スルバランが描いた事物は、その役割においてキリストに等しい。それはもはや、聖なるものと対比される卑しい存在ではなく、神へと至る道しるべである。

ボデゴンを踏まえ改めて二重空間絵画を見ると、事物が世俗的なものとして提示されている二重空間絵画は、事物そのものが聖なる価値を帯びているボデゴンとは正反対のものであるように思われるかもしれない。しかし二重空間絵画においても、既に見たように、前景の事物は霊的・象徴的意味をしばしば担っていた。キリスト教には、相矛盾する2つの価値観が共存しているように思われる。一方で、この宗教はギリシャ的な存在の階梯を引き継いでいる。キリスト教が神学体系を築き上げる際には、プロティノスをはじめとする新プラトン主義の哲学が大いに貢献した。不可視の神や天使たちは、地上の人間より高位の存在であり、食卓に並ぶような事物はその階梯の最底辺に位置づけられる。しかし神の受肉という出来事が、この秩序を転倒させた。存在の階梯の頂点に位置する神が、卑俗な地上の人間たちと同じ次元にまで、自らを貶めたのである。人となった神は、この地上に足跡を刻み、様々な比喩を用いて人々に神への道を説き、その言葉は聖書に収められた。それにより事物は象徴となり、人々を神のもとへと導く役割を担うようになった。こうしてキリスト教は、ギリシャ的価値観を維持しつつも、それを逆転させる、もうひとつの価値観を獲得するに至ったのである。

神の受肉が生んだ、この世の事物を尊ぶこの価値観を、坂口ふみは「受肉の思想」と呼んだ。

受肉の思想とでもいうべきものを考えることができるような気がする。そして私には、独自にヨーロッパ的な思想の萌芽というものがあるとすれば、このようなものであると思われてならない。それは、感覚的現実に特有の、測りがたい多様さを持つ人間と世界を、その測りがたさのままに、むしろその測りがたさの示す無限性のゆえに、尊び愛する思想である。

ギリシャ的な伝統にしたがえば、真に尊ぶべきものは、プラトンのイデアのように超越的かつ普遍的なものである。しかし地上の事物が我々に示す感覚的現実は、ロゴスによっては捉えきれない豊かさを秘めている。この豊かさを慈しむ精神が、ヨーロッパ思想の根幹をなしていると坂口は言う。さらに彼女は次のように述べる。

そこに告げ知らされ、顕現している不可知なもの、無限なもの、見えないものは、あの配慮する愛であり、かぎりなく遠い神のペルソナである。受肉の思想は、現実の無限を、その神からの遠さはみとめつつも、豊かさへと読み替える。しかしそれだけだったら、これはさきに述べた東方ギリシャ教父のプラトニズムと変わらない。受肉の思想はさらに一歩を進めて、この茫漠たる現実の無限が、超越者の無限に至る唯一最高の道であることを主張する。私たちが知覚する世界の無限は、真・善・美の究極であり愛の究極である絶対者の、肌に触れるほど身近な実在性と、かぎりない遠さの両者を一つに合わせて表現する。

このことを保証し、証言するのが、キリストであるイエスという存在である。このきわめて具体的な人が、そして彼のみが、「真理であり道で」あると言われる。彼はそれゆえしばしば「しるしのしるし」「記号の記号」と呼ばれる。これは的確な表現である。なぜなら彼の存在は、私たちが直接に感知する世界が神を語るということ、世界が神の「しるし」であり、人がそこに神を読むべき書物であるということを、声高に語り、示し、保証する、形あり目に見える「しるし」なのだから。

偽ディオニュシオスをはじめとする東方の神学者たちは、この世の感覚世界の豊かさを、一なる神の流出として捉えられてきた。これは明らかにプロティノス的な見方である。実際偽ディオニュシオスの思想は、神を頂点とする存在の階梯が前提となっている。しかし坂口がこの後に指摘するように、13世紀、トマスと双璧をなす神学者ボナヴェントゥラは、東方の新プラトン主義的思想を受け継ぎつつも、豊かで多形的な地上の感覚世界に、人間が神へと至る道を見出した2)。彼の神学こそ、坂口の言う「受肉の思想」の典型である。イエス・キリストは、我々と同じひとりの人間としてこの地上に降り立ち、人間の言語で我々に語りかけ、ひとりの人間としてその生き様を見せつけた。キリストの降臨により、この地上世界は、読み解くべき書物となった。この「世界という書物」を読み解こうとする態度こそ、ギリシャ的ロゴス中心主義と絡み合いつつヨーロッパ思想を支えてきた、キリスト教的思想の特徴である。

2) 同書、79-83頁。

改めてスルバランのボデゴンを見ると、事物を描く筆致の精妙さに驚かされる。彼が単に象徴を喚起するためだけに静物画を描いたわけではないことは明らかである。おそらくは彼もまた、この世の取るに足らない事物を見つめることで、神への道を探っていたのだろう。

おわりに

「不合理ゆえに我信ずCredo quia absurdum」という箴言は、キリスト教の根幹に触れているように思われる。三位一体の教義により、キリストは、人であると同時に神であるという撞着した位置づけを与えられた。この理に反する理が、ギリシャ的価値観とは異なる、キリスト教独自の価値観の源泉となった。

カラヴァッジョが描いたエマオのキリストは、肉体の重みを感じさせるほどの現実感を醸し出しながら、我々の眼前にその姿を見せている。神が人々を導くのに用いた言葉は、天から響く透徹した言葉ではなく、釘も刺されば血も流れる、肉体を纏ったひとりの人間が語る言葉であった。まるでそこに実在するかのようなこのキリストの姿は、神の受肉こそがこの地上世界を聖なる象徴に満ちた豊穣の地に変えたの変えたのだということを、見る者に思い出させてくれる。

虫に食われたあの果物籠が、それでもなお美しく思われるとすれば、朽ちつつあるその果物さえ神に通じているからかもしれない。

コメント