Jean-Antoine Watteau, Pèlerinage à l’île de Cythère

この語句はまた、19世紀の詩人ポール・ヴェルレーヌが著した有名な詩集の表題にも掲げられています。『雅な宴』・『艶なる宴』などと訳される« Fêtes galantes »という題名が、雅宴画を踏まえているのは明らかです。実際、この詩集はヴァトー的なモチーフ――コメディア・デラルテ、鳴り響くリュート、そして恋の駆け引き――に溢れています。したがって、慣例を無視すればこの表題は『雅宴詩集』とも訳せましょう。しかしながらこの詩集は、言葉で描かれたヴァトー風絵画集という側面を確かに有する一方で、やはり他ならぬヴェルレーヌの作品であり、そこには彼の心性が色濃く表れています。

本日取り上げる「月の光Clair de lune」は、詩集の冒頭を飾る詩です。3つの4行詩節からなる同詩篇を、まずは詩節ごとに精読し、その後、全体を俯瞰し、詩人が雅宴画に託したものを考察しましょう。

第1詩節

あなたの魂は選りすぐりの風景、

魅惑を振りまきそこを行くは仮面とベルガモ風舞踊、

リュートを奏で、踊りつつ、悲しみとも呼べるものを

風変わりなその仮装の下に秘めながら。Votre âme est un paysage choisi

Que vont charmant masques et bergamasques

Jouant du luth et dansant et quasi

Tristes sous leurs déguisements fantasques.

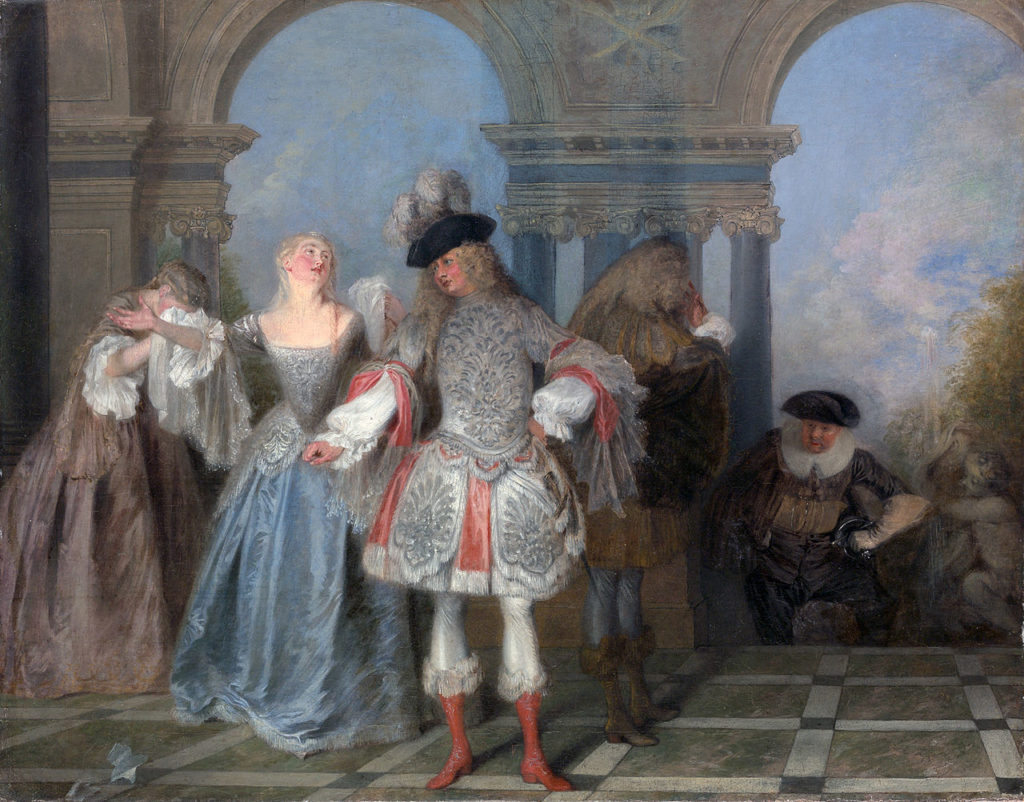

最初に描かれるのは、ヴァトーの絵画に描かれるような享楽的な風景です。この景色は詩人が「あなた」と呼ぶ誰かの心を表したものとされていますが、この詩の名宛人が誰なのかについては後ほど考察しましょう。まず注目すべきは、華やかな宴の様子が、その裏に悲しみを秘めた、空虚なものとして描かれていることです。幸せそうな彼らの様子は、その仮面と同様、真実を覆い隠す偽りに過ぎません。実際ヴァトーの絵画は、きらびやかな光景を描く一方で、どこか空しさを感じさせます。

Jean-Antoine Watteau, Les Bergers

奥行きの差異をあまりつけず、ほぼ横一列に配置された人物たち、彼らの行為や発話を容易に想像させる明確なポーズ、そして書割のような背景――彼の絵画は舞台を思わせます。《フランスの喜劇役者たちLes Comédiens français》のように実際に演劇の一場面を描いたものでなくとも、彼の作品は常に劇場を描いているかのようです。

Jean-Antoine Watteau, Les Comédiens français

舞台が我々に見せる光景は虚構のものです。役者は自身の人格を隠し別人を演じ、彼らの背後に見える様々な風景も絵筆で描かれたものに過ぎません。それゆえ、演劇に似たヴァトーの絵画に描かれる喜びは、本質を欠いた虚構、表面的なまやかしであるかのように思われます。浮世離れした雅宴画の華やかさは、実質に根差したものではなく、偽りか、あるいは虚飾に過ぎないのです。もっとも、これらの絵画には、享楽の表面性は読み取れても、その裏に隠された感情が何であるのかは必ずしも自明ではありません。おそらくそれは倦怠なのでしょうが、詩人が雅宴画の裏に認めたのは、悲しみでした。

表現の面でもいくつか指摘しておきましょう。まずは「仮面masques」と「ベルガモ風舞踊bergamasques」の優雅な行内踏韻。ヴァトーの雅宴画にみられる2つの主要なモチーフをつなぎ合わせている点だけでも十分に見事な脚韻ですが、加えて« masques »の音が丸ごと共通する豊かな押韻は、エスプリの効いた冗句のような、洒落た雰囲気を醸し出します。

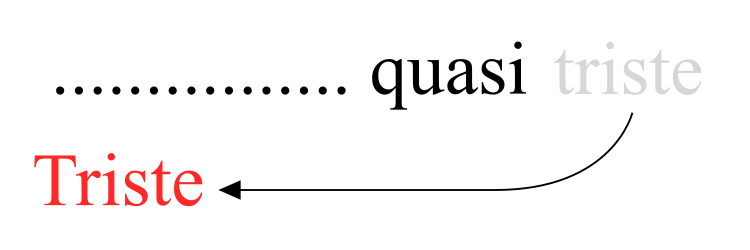

併せて注目すべきは、« quasi tristes »という極めてヴェルレーヌらしい表現です。彼が自らの詩法を述べた「詩法Art poétique」のなかに、次のような一節があります。

〈不明瞭なもの〉と〈明確なもの〉をつなぎ合わせる

灰色の歌ほど価値のあるものはない。それはヴェールに隠された美しい瞳、

それは真昼に揺らめく大きな太陽、

それは秋空に弱められた

明るい星々の青い堆積!なぜなら我々はどこまでも〈ニュアンス〉を求めるから、

〈色彩〉ではなく、ただニュアンスを!

おお! ニュアンスのみが夢と夢を、

フルートとホルンを結びつけるのだ!Rien de plus cher que la chanson grise

Où l’Indécis au Précis se joint.C’est des beaux yeux derrière des voiles,

C’est le grand jour tremblant de midi,

C’est, par un ciel d’automne attiédi,

Le bleu fouillis des claires étoiles !Car nous voulons la Nuance encor,

Pas la Couleur, rien que la nuance !

Oh ! la nuance seule fiance

Le rêve au rêve et la flûte au cor !

激しい色彩のコントラストよりも、全体として色が調和することを求める画家のように、ヴェルレーヌは詩にも不確かで中間的な表現を求めます。« quasi tristes »という表現は、彼が実践した言語的色彩調整の典型例です。形容詞「悲しいtriste[s]」に接頭辞「ほとんどquasi」が付加されることにより、ここで述べられる悲しみは、純然たる悲しみではなく、微妙な陰影を帯びたものになります。このような技法によりヴェルレーヌが狙うのは、フルートとホルンの異なる音色が響き合うかのような、異質な要素の調和です。色彩をやわらげられたこの悲しみは、喜びと明確には対立せず、明るい享楽が落とすおぼろげな影として、喜びと淡い差異を描きつつ共存するのです。人間の心理は、単色の感情で表現できるほど単純なものではありません。喜びの影に潜む不明瞭な悲しみは、純粋な悲壮よりもはるかに現実的に感じられます。

また« quasi tristes »という表現は、行の変わり目で分断されています。これは「句またぎenjambement」と呼ばれる技法です。

フランス詩においては、基本的に各行である程度まとまった意味内容が成立していなければなりません。したがって読者は、一定の意味のまとまりが読み取れることを期待して各行を読むことになります。句またぎは、そのような期待を裏切ります。読者の不意を打ち中途半端に詩句を途切れさせるこの技法は、次行に送られた語(=「送り語rejet」)に注意を向けさせ、結果的にその語を強調します。この詩の場合、強調されるのは« tristes »ですが、興味深いのは、この語自体が直前までの享楽的な描写を裏切る語であるということです。もっともこのような喜びと悲しみの対比は、先述のとおり接頭辞« quasi »により弱められているのですが、それでもなお、全き幸福に差す一抹の不安は、それが意識されたとき、十分にひとを怯えさせるものです。喜びと悲しみのコントラストは、« quasi »の語がもたらす調和に包まれつつも、句またぎにより強調され、読者の心に訴えかけます。

第2詩節

歌ってはいるものの短調で、

勝者たる愛と今を時めく人生は

自らの幸せを信じていない様子。

彼らの歌は月の光と混ざり合う。Tout en chantant sur le mode mineur

L’amour vainqueur et la vie opportune,

Ils n’ont pas l’air de croire à leur bonheur

Et leur chanson se mêle au clair de lune,

第2詩節で描かれるのは、擬人化された「愛amour」と「人生vie」です。詩篇の冒頭から、雅宴画の風景は誰かの心に秘められたものとして提示されていましたから、この「愛」と「人生」は、その誰かが胸に抱く「愛」と、その人が生きる「人生」であると解釈できます。恵まれた人生を生きるその人は、宴のなかで目当ての異性の心を征服し、本来であれば幸せなはずです。歌を口ずさみたくなるような上機嫌のはずが、口をついて出てくるのは、なぜか悲しい短調の歌ばかりです。この歌に呼応してか、4行目に至り、情景は、ヴァトーが描くような明るい昼間から――ちょうど華やかな仮面に隠された暗い素顔が明かされるように――月明かりに照らされる寂しげな夜に転換します。「月の光」という題名を目にした読者は、詩句を読み始める前の時点で、夜の光景が描かれることを期待するはずです。しかし第1詩節では昼の景色が扱われ、第2詩節に入っても時刻は明確にされていませんでした。そのような宙吊りを経た後で、表題と全く同じ「月の光clair de lune」という語により突如描き出される夜の情景は、読者の期待を満たし、音楽において和声進行が解決したときのような満足感を生みます。

さらにこの詩節の音声面に注目すると、巧みに構成された子音の配置が見出されます。1行目の前半は、/t/や/ʃ/といった静かな無声音が目立ちます。続いてくぐもった/m/の畳韻allitération、やや強い音で対句的な二項をつなぐ2行目の/v/が際立って働き、3行目では、多用される/ʁ/音(フランス語のR音)の空しい響きが意味内容と調和します。最後に4行目では、前行から準備されていた/l/の畳韻が« se mêle au clair de lune »という絶唱に結実します。朗々とした調子で、かつ優しく響く/l/音は、次の詩節に引き継がれ、更なる歌の奔出につながります。

第3詩節

悲しくも美しい穏やかな月の光に、

木々に潜む鳥たちはまどろみ、

噴水は恍惚のあまり嗚咽を漏らす、

大理石から高々と噴き出すその華奢な噴水は。Au calme clair de lune triste et beau,

Qui fait rêver les oiseaux dans les arbres

Et sangloter d’extase les jets d’eau,

Les grands jets d’eau sveltes parmi les marbres.

第2詩節の最後で、悲哀の歌は冷たい月明かりのイマージュを呼びましたが、それを受け最終行では、夜の庭園の様子が描かれます。月光と混ざり合うこの歌は、その甘美な調べにより、枝に止まり安らぐ鳥たちの子守歌となりますが、一方でやはり悲しみを孕んだものです。抑えきれない感情の嗚咽は、噴水となって噴き出します。

意味の次元で描かれる歌の発生に呼応するように、この詩節では詩句も歌唱の朗々さを帯びます。この詩節を特徴づけるのが、同じ語句の繰り返しです。1行目では、前詩節末尾の« au clair de lune »を受け、修飾語を伴いつつ« au calme clair de lune triste et beau »と再び述べられます。同様に3行目の« les jets d’eau »は、次行で« les grands jets d’eau sveltes »と言い直されます。詩を書く際、通常は同じ語句の繰り返しを避けるものですが、歌曲においては、このような反復は珍しくありません。おそらく詩人は、意図的に歌謡の特徴を詩句に取り入れることで、書かれた詩において音楽的な歌を表現しようと試みたのでしょう。加えて音声面でも、とりわけこの詩節の1行目は際立っています。/k/の畳韻(« calme clair »)は、押し殺された叫びのような鋭い無声音です。この子音の連続と重なるように悲痛な/k/音を和らげるのが、前詩節から続く柔らかな/l/音(« calme clair de lune »)です。悲痛と甘美の入り混じる音楽が、詩句の音声面でも表現されています。

なお、ここで描かれる噴水が「恍惚のあまりd’extase」噴き出すものとされているのは興味深いことです。確かに、極限まで抑えられた心情の解放は、ある種の快感を伴うものです。しかし、最終行に現れる形容詞に注目してください。« svelte[s] »というのは、本来、すらりとした女性の体つきをいう言葉です。« extase »と« svelte »――この2語に注目すると、悲しみの発露であるはずの噴水が、どこか官能的に思われてきます。これはどういうことでしょうか。これに関しては、この詩が誰に宛てて書かれたのかを考える必要があります。

詩の宛先

以上、「月の光」を構成する3詩節を検討してきましたが、そのなかでこの詩の宛先という問題が浮かび上がってきました。この詩は誰に宛てられているのか、あるいはこの詩の冒頭で「あなたの魂」と呼ばれているのは誰の魂なのか――この問いには2つの解答が考えられます。

第一に、この詩は女に宛てた口説き文句とみなすことができます。男女の間で繰り広げられる恋愛の駆け引きは、ヴァトー作品の主な主題です。加えて、一般に抒情詩というものが愛と結びつきやすいものであることを考えれば、この詩が女を口説くために書かれたとするのは、あながち間違いではないように思われます。「なるほど君は一見幸せそうだ。でも本当は、その陽気な外見の下に、悲しみを秘めているんじゃないか? 僕には分かる。だから僕が君を慰めてあげるよ」――詩人は絵画の登場人物をまねて、柄にもなく色男を演じているのです。これで噴水が官能性を帯びる理由もお分かりでしょう。詩人にとって、悲しみを秘めるその女性は、欲望の対象なのですから。しかしこのような解釈では、詩篇に描かれる悲しみの深さを説明できません。軽薄な伊達男が女を口説くために持ち出すには、嗚咽を催すほどのこの悲しみは、あまりに深刻過ぎます。この悲痛な感情は、とても女を口説くための口実として描かれているとは思えません。そこで、この詩を詩人の実人生と重ねて読んでみましょう。

Élisa Moncomble-Dujardin

第二の解釈は、詩の宛先を彼の従姉とするものです。ヴェルレーヌには、エリザという8歳年上の従姉がいました。養女としてヴェルレーヌ家に迎え入れられた彼女は、彼にとって姉のような存在でした。青年期には、詩人が彼女に抱く思慕は恋に変わったようですが、既に結婚していたエリザは、従弟の愛情を受け入れませんでした。その一方で彼女は、自身への悲恋が透けて見える従弟の処女詩集『サテュルニアン詩集Poèmes saturniens』の自費出版を支援し、二人の間には親密な絆が存続していました。ところが1867年2月16日、エリザは若くして逝去しました。産後の肥立ちが悪かったためです。「月の光」が« Fêtes galantes »の題で雑誌に掲載されたのは、彼女の死からわずか4日後のことです。おそらくこの詩は、エリザが死に瀕していた頃に書かれたのでしょう。衰弱した彼女が、それでも健気に振舞う様子を見て、詩人はこう思ったに違いありません――「僕は分かっているよ、無理をして笑顔を取り繕う君が、本当は辛い悲しみを抱えていることを」と。「月の光」は、エリザの胸中を描いてみせることで、彼女への愛を示そうとした詩人の試みなのかもしれません。

なお、仮にこの詩がエリザの心情を主題としているとしても、詩句が描く光景は、必ずしも彼女の本心に忠実ではありません。その情景は、あくまで詩人が彼女の心情を想像することにより生み出されたものであり、したがってそこには詩人自身の感情や情動が混在しています。この詩が「あなたの魂」を歌っているのは確かですが、一方で、悲しみから生まれる歌が、抑えきれない嗚咽のように湧き出る様子は、従姉よりはむしろ、詩歌を生み出すことを生業とする詩人の内面にこそふさわしいものです。感情の奔出が歌となり、詩を生み出す――そのような、素朴ではあるがいかにもヴェルレーヌらしい詩の原理が、「月の光」には描き込まれているように思われます。この詩が詩集『雅な宴』の冒頭に置かれていることも、この観点からすると実に示唆的です。「月の光」のみならず、この詩集に収められた残りの21篇も、エリザを思う詩人の隠された悲しみを源泉として書かれたのかもしれません。『雅な宴』が刊行されたのは、エリザの死から2年後のことです。詩人は、彼女の死から2年が過ぎてもなお、雅宴画に描かれる色事師の陽気さを取り繕わなければ詩が書けないほどに、従姉の不在に心を痛めていたのかもしれません。

おわりに

嗚咽を伴うような激しい悲しみは、それが率直に表現される場合、極めて陳腐なものです。しかしながら「月の光」におけるように、それが作り笑顔のヴェールに覆われ、偽りの喜びと不分明に混ざり合いつつひそやかに述べられるとき、抑えられ、弱められた悲しみは、逆説的にも、素朴に吐露される場合とは比べものにならないほど痛切なものとして読者の胸に迫ります。ドビュッシーはこの詩を元に同名のピアノ曲を作りましたが、抑制されたピアニッシモで、甘い悲しみの旋律を奏でるこの夜想曲は、ヴェルレーヌの詩を見事に表現しているように思われます。弱々しい噴水のように、抑えても抑えても、とめどなく噴き出す悲哀の歌――堪えきれなかった感情の漏出は、どんな悲劇の絶唱にも勝り、その根源にある悲しみの大きさをしみじみと感じさせます。

コメント