山梨県立美術館

はじめに

《種をまく人》をはじめとするミレーのコレクションで名高い山梨県立美術館では、「黄昏の絵画たち――近代絵画に描かれた夕日・夕景」と題する特別展が、8月25日まで開催されています。終了間際のこの展覧会を今頃になって取り上げるのは、つい先日、避暑のついでに筆者がふらりと訪れたこの展示が、思いの外素晴らしかったからにほかなりません。

この企画展が中心に据えるのは、夕陽のモチーフです。沈みゆく太陽に照らされる景色が、西洋絵画においてどのように表象されたのか、またそれらの作品が日本絵画にどのような影響を与えたのかを示すことが、展示の眼目になっています。展示作品は、17世紀のクロード・ロランから20世紀のファイニンガーまで、さらには国内の作品も北斎から現代絵画まで、幅広い年代のものが飾られています。そのためこの展示は、単なるテーマ論にとどまらず、夕陽の主題を主軸としつつも、西洋風景画の発生と変遷、そして日本への流入に至る歴史を辿れるものとなっています。浅学な筆者には、日本絵画を論じるに足る素養がないため、西洋絵画中心の論述となってしまいますが、展示から学べる風景画の発展と変容を、覚書代わりに以下に書き留めておくことにしました。

1. 古典的風景画――クロード・ロランとジョゼフ・ヴェルネ

展示は17世紀の絵画から始まります。来場者が最初に目にすることになるのは、クロード・ロラン《木を伐り出す人々》です。

クロード・ロラン《木を伐り出す人々》

彼が描く樹木は非常に魅力的です。画面右側に立つ木々は、逆光を浴び、薄明るい空にその豊かな形を色濃く描き出しています。背後から差す夕陽は、細かく描かれた葉叢を、光線との角度に応じ様々な色に染めますが、微細なタッチの集積は逆説的にもぼやけた効果を現じ、木々に神秘的な雰囲気を纏わせています。さらに木々は、点景として描かれた人々との対比により、その大きさが強調されています。大樹に隠れる細々とした木々は、いずれここに描かれた木こりたちにより切り倒されてしまうかもしれません。しかし、空に巨大な影を落とすあの巨木たちは、彼らの手には負えそうにありません。人間の力ではびくともしない自然の力強さが、一種の崇高美として表れています。

この作品と並べて展示されているのが、18世紀の画家ジョゼフ・ヴェルネによる《夏の夕べ、イタリア風景》です。

ジョゼフ・ヴェルネ《夏の夕べ、イタリア風景》

ヴェルネはクロード・ロランに倣い風景画を描きました。先ほどの絵画と構図が類似しているのはそのためです。またこの作品は、先達のものと同様、人物が点在する古典的風景画です。この種の風景画において、人物は風景を描く口実に過ぎない場合がほとんどですが、この絵に関しては、点景人物の細かな描写が、一種の風俗画としての魅力を有しています。水浴びに興じる人々、舟を漕ぐ人、魚を捕る人――描かれた人物たちを見ているだけでも楽しめます。しかし一方で、やはりこの絵は風景画であり、重々しい岩や、水の反映、さらには生い茂る木の葉の一枚一枚まで、見事に表現されています。そして自然のアーチを形づくる左右の木は、鑑賞者の目を画面の奥へと誘います。夕陽を受け淡い桃色に染まる建造物が、明瞭な色彩で描かれた前景を堪能した目に、安らぎをもたらします。

2. 自然と崇高――バルビゾン派とその周縁

以上2点の古典的風景画では、いずれも木々が逆光を浴びており、とりわけクロード・ロランにおいては、葉叢を背後から照らす光が独特の効果を生んでいました。このような表現は、19世紀、バルビゾン派において更なる発展を遂げます。次に挙げるコローの風景画は、その端的な例です。

ジャン=バティスト=カミーユ・コロー《舟渡し、ドゥエ近郊》

先ほどのクロード・ロランと比べても、はるかに極端に明暗のコントラストがつけられています。このような逆光表現にコローがいかに執心していたのかを、今回の展示は、2枚の版画の比較により明らかにしてくれました。

ジャン=バティスト=カミーユ・コロー《幼い羊飼い》第1版(左)・第2版(右)

この版画《幼い羊飼い》には3つの版があり、会場にはその第1版と第2版が展示されています。少年の姿や木々の様子が細部まで描き込まれているのが初版、それらが黒く塗りつぶされているのが第2版です。会場の説明書きによれば、第3版では夕闇がさらに強調されているそうです。実際に見られる2枚だけを比較しても、画家が強いコントラストを作り出そうとしていたことは明白でしょう。これら2枚に添えられた解説は、このような表現を「ロマン主義的な感性」と結びつけていました。ロマン主義という言葉を定義するのは必ずしも容易ではありませんが、少なくともコローの風景画には、自然の崇高さと神秘性が表現されているように思われます。

バルビゾン派の他の画家、あるいは同派に影響を受けた他の画家たちの作品にも、自然の偉大さを強調する表現が見受けられます。例えばドービニーは、縦長のカンバスにまっすぐに伸びる木々を描き、さらに小さな点景人物と対比させることにより、それらの木々の背の高さを強調しました。

シャルル=フランソワ・ドービニー《池の夕暮れ》

アントニオ・フォンタネージは、日本の工部美術学校に赴任した美術教師でしたが、彼自身、バルビゾン派の影響を受けた風景画家でした。《十月、牧場の夕べ》に描かれた大地のずっしりとした存在感は、見る者を圧倒します。実物を見ると、とりわけ画面右下の瘤のような隆起に、土の重量感が見事に表れていました。

アントニオ・フォンタネージ《十月、牧場の夕べ》

日本で描かれた《沼の落日》では、中央の沼を取り巻く陸地が、画面奥から時計回りに隆起し、螺旋を形づくっています。さらにその先では、逆光を浴びた木が空へと暗い影を伸ばしており、まるで大地が龍となり天に昇ろうとしているかのようです。

アントニオ・フォンタネージ《沼の落日》

また、今回の展覧会の主眼である夕陽に関しては、バルビゾン派にはそれ以前と異なる独特の技法がみられます。アントワーヌ・シャントルイユ《黄昏》には、帯状に広がるまばゆい光の線が描かれています。

アントワーヌ・シャントルイユ《黄昏》

ここで用いられている表現は、遠景を淡い色でぼかして描くのが主流であった従来の絵画とは、明らかに異なるものです。また会場の解説にあるように、このような遠景の描き方はドービニー《収穫》を思わせます。

【参考】シャルル=フランソワ・ドービニー《収穫》

1852年のサロンに出品されたこの作品は、厚塗りの絵具で描かれた空の帯で話題を呼びました。ただし《収穫》に描かれたのが昼間の穏やかな空であったのに対し、シャントルイユが描いたのは、夕暮れ時の燃えるような空です。沈みゆく太陽が放つ最後の輝きが力強く表現されたこの作品は、先行するドービニーの作品とは対照的です。

なお同様の夕陽の表現は、ジャン=フェルディナン・シェニョー《バルビゾン平野の羊飼いと羊の群れ》にも用いられています。鮮やかな橙色が極めて印象的でした。

ジャン=フェルディナン・シェニョー《バルビゾン平野の羊飼いと羊の群れ》

極端な明暗、描かれた木々や大地の力強さ、燃えるように輝く夕陽――これらはすべて、自然の崇高さを演出するとともに、画面に劇的な効果を与えます。バルビゾン派の手でこのように発展した風景画は、続く印象派において一変します。

3. 光の充溢――印象派

ドービニー、あるいは知名度は劣りますが今回3枚もの作品が展示されたフランソワ=オーギュスト・ラヴィエのような画家の存在は、バルビゾン派から印象派への移行を穏やかなものであるかのように思わせます。しかしこの展覧会は、夕暮れの光に注目することにより、両者の差異を浮かび上がらせました。展示において、バルビゾン派から印象派への転換点に位置づけられているのは、クロード・モネ《橋から見たアルジャントゥイユの泊地》です。

クロード・モネ《橋から見たアルジャントゥイユの泊地》

激しいコントラストを追求したコローの作品とは対照的に、この絵画は全体が穏やかな金色の光に照らされ、画面全体が優しく調和しています。印象派により、黄昏の風景画は、全体が光に満ちた穏和な絵画に変質したのです。

このような変化は、ある意味で当然のものといえます。印象派絵画は必ずしも客観的な絵画ではありませんが、光を対象とした一種のレアリスムであり、肖像画や風俗画はともかく、少なくとも風景画においては、画家による主体的な構成や演出は、バルビゾン派やそれ以前の絵画と比べると控えめです。実際、モネは主観の表現より光の観察に興味を持ち、異なる光線に彩られる、様々な時間帯の景色を描きました。

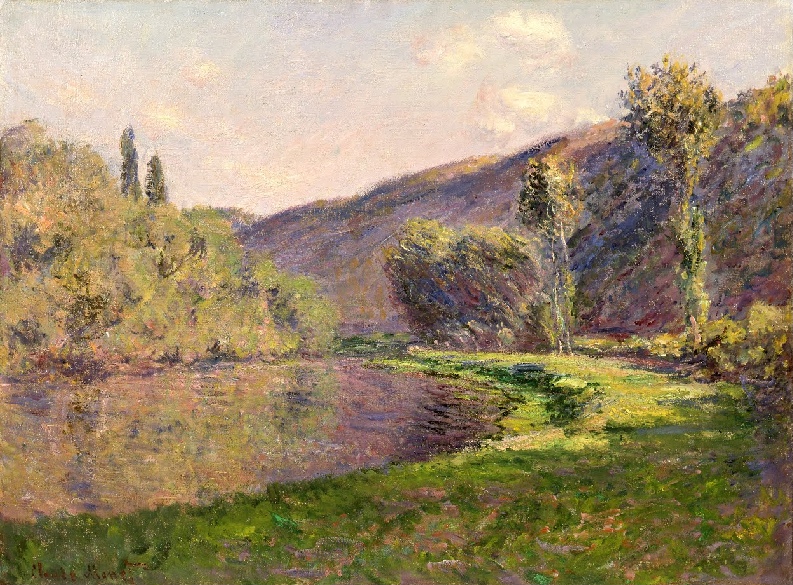

クロード・モネ《ジュフォス、夕方の印象》

クロード・モネ《ラ・ロシュ=ブロンの村―夕暮れの印象》

もっとも、いたるところに光を見るこのような探求は、絵画そのものを単調にしてしまう危険性をはらんでいます。晩年のカミーユ・ピサロは、巧みな構図の選択により、このようなリスクを見事に回避しました。

カミーユ・ピサロ《ルーアンの波止場・夕陽》

港に停泊する船のマストが、逆光を受けて黒ずみつつ、横一列にリズミカルに並んでいます。やはり画面を引き締めるには、ある程度の暗い影が必要なのかもしれません。

4. 東西文化の混淆――高橋由一

印象派絵画、そしてそれに続く20世紀の西洋絵画の後には、日本絵画が展示されています。先述のとおり、筆者には、伝統的な日本画はおろか日本近代絵画さえ満足に論じられる素養がないため、展覧会の後半を構成する膨大な国内作品について、記述を省略しなければなりません。とはいえ、筆者が心惹かれたひとりの画家に関しては取り上げておきましょう。日本近代洋画の祖、高橋由一です。

《驟雨図》には、油彩で描かれた洋画であるにも関わらず、表現に日本的な様式が認められます。

高橋由一《驟雨図》

夕陽の描き方にはフォンタネージの影響が見受けられますが、その左に描かれた雨は、仄暗い色彩のためか、まるで水墨画のようであり、雨を細い線の束で表す手法は、 歌川広重《庄野 白雨》を思わせます。

【参考】歌川広重《東海道五十三次之内 庄野 白雨》

また《芝浦夕陽》は、大胆な構図により見る者を引きつけます。

高橋由一《芝浦夕陽》

手前に大きく描かれた船は、非常な迫力をもって鑑賞者の目を奪いますが、この作品の主題はあくまでその奥に広がる遠景にあります。極端な遠近の対比により、鑑賞者は絵の中に誘い込まれ、実際に船のそばから遠くを見るかのようにして、描かれた景色を眺めるよう強いられます。その景色に関しては、会場の説明書きではフォンタネージの影響が指摘されていましたが、先ほどの《驟雨図》とは異なり、この作品については、むしろ由一の日本的な素養が発揮されているように思われます。淡く明るい色遣いで描かれる夕焼けは、バルビゾン派よりはむしろ浮世絵を思わせます。

《芝浦夕陽》に用いられた遠近の対比を考えるうえで有用なのが、同じく由一の作である《不忍池》です。

高橋由一《不忍池》

解説によれば、この作品の元になった素描には、油絵の前景にある柳の枝は描かれておらず、これは油彩画の制作段階で書き加えられたもののようです。つまり由一は、このような対比を意識的に用い、風景を見せる際の仕掛けとして利用していたのです。会場の説明書きが指摘するように、この技法は広重が晩年に多用したものです。おそらく画家は、広重の浮世絵に倣い、このような構図を採用したのでしょう。

【参考】歌川広重《名所江戸百景:隅田川水神の森真崎》

異文化が見事に融合した由一の作品は、西洋かぶれの筆者の目にも、極めて魅力的に映りました。

おわりに

夕陽のテーマを主軸としつつも、それにより西洋絵画の歴史や、日本近代洋画の誕生と発展さえ描き出す今回の展覧会は、目を楽しませるだけでなく、教育的にも非常に優れたものでした。

なお、この特別展には、この記事で取り上げた絵画の他にも、19世紀イギリスの版画や、浮世絵、日本画、その他数多くの国内作品が展示されています。できることなら読者の皆様にも足を運んでいただきたいのですが、残念ながら山梨県立美術館で行われる同展覧会は、8月25日で終了してしまいます。ただし今後、島根県立美術館で9月4日から11月4日まで、神戸市立小磯記念美術館で11月16日から1月26日まで同様の展示が予定されているので、関西にお住まいの『リナシメント』読者諸氏は、ぜひお訪ねください。

コメント