はじめに

皆様、ご無沙汰しておりますライター高橋です。約半年間に渡って失踪してしまい申し訳ありませんでした。失踪している間に紆余曲折あり、執筆したいネタがたくさんできております。これからまた少しずつ執筆できたらと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。

今回は現在勉強している作品であり、私の最も大好きな曲の一つでもあるベートーヴェンのピアノソナタ 31番 Op.110の中から第3楽章を読み解いて行きたいと思います。

ベートーヴェンは、史上最も偉大な作曲家と言っても過言ではない素晴らしい作曲家です。9つの交響曲、室内楽曲、器楽曲等数え切ることができない程の名曲を残しており、彼以後の作曲家は多かれ少なかれ全てがその珠玉のような作品群の影響を受けています。

ベートーヴェンはその生涯においてピアノソナタを32曲残しています。最も有名な「悲愴」は初期、「テンペスト」や「熱情」などは中期の作品になります。今回紹介するOp.110は後期の作品となります。ベートーヴェン後期の作品は実にロマンティックな作風の物が多く、すでに古典派の作曲家としての域を超えた独特の世界観を持っています。しかし、ロマン的要素と一見相反するようなバロック的な要素であるフーガが多用されています。Op.110の第3楽章も、序奏の後、嘆きの歌と名付けられたアリアのようなパートとフーガが交互に登場します。

序奏

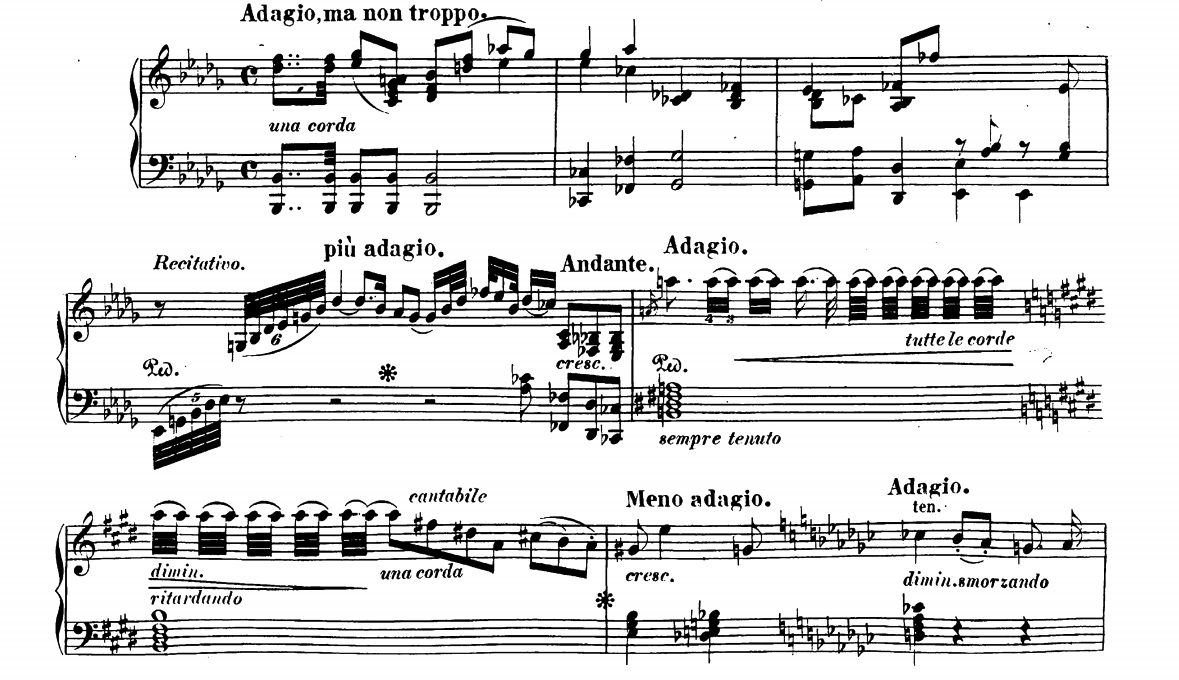

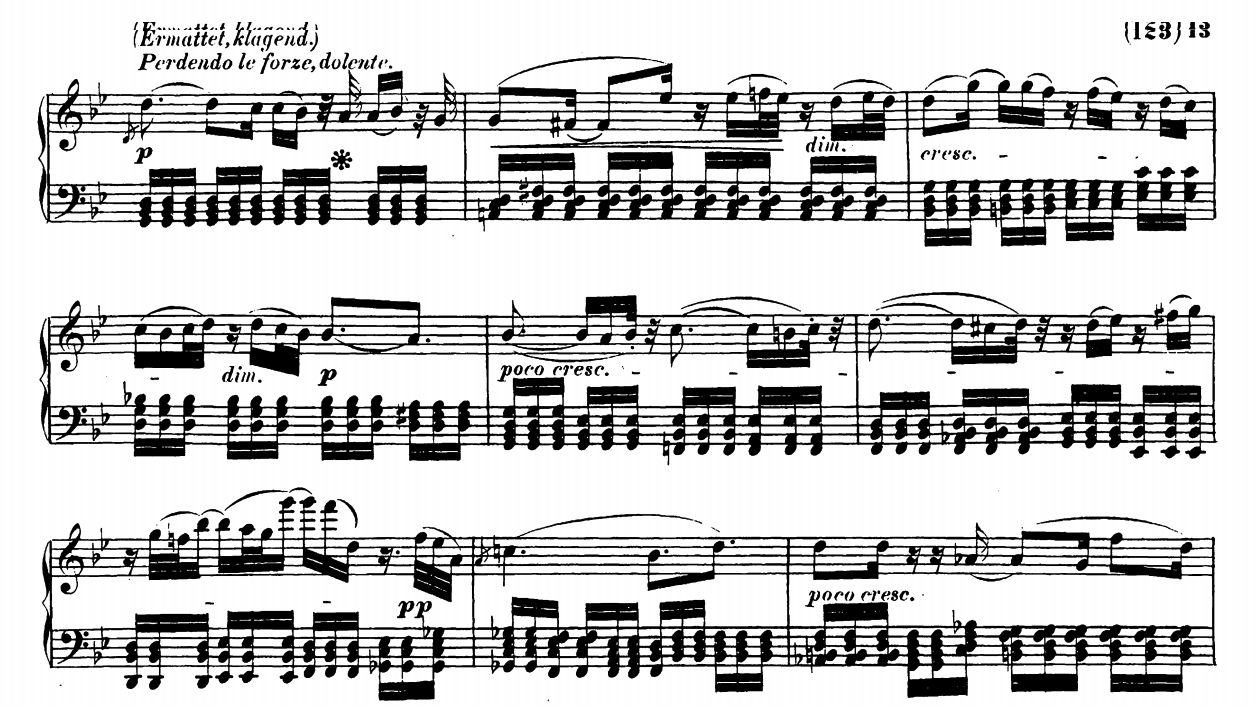

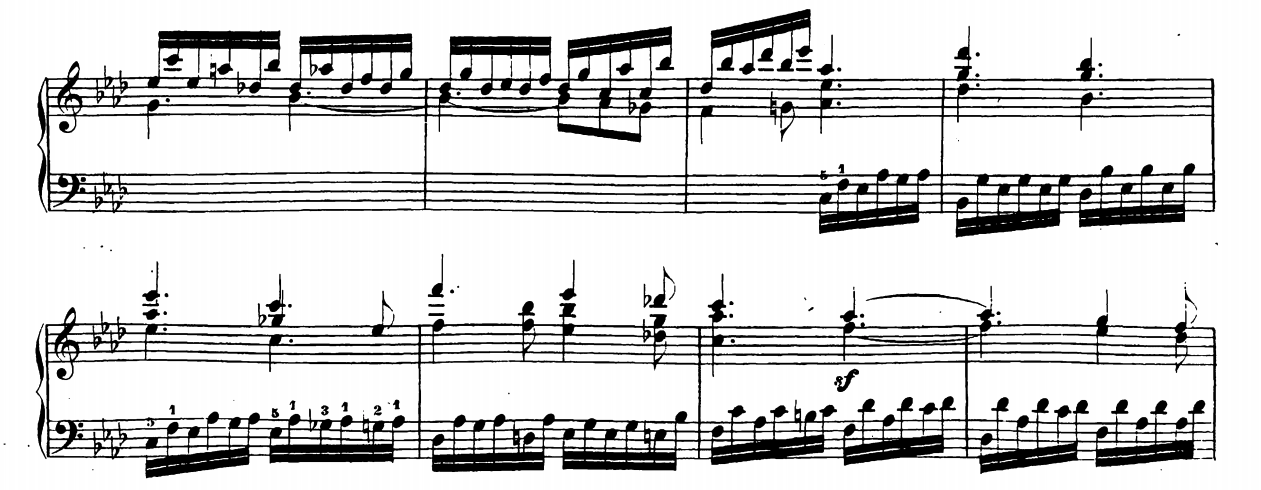

Breitkopf und Härtel (Public Domain)

序奏パートはAdagio ma non troppoから始まり、その後5回にも渡って速度指示が変化しています。また4/4にて始まるものの、拍子の感覚も小説によって微妙に違うなど、極めて自由な形式で描かれています。前の第2楽章はf-mollで書かれていますが、ピカルディ終止によりF、A、Cの和音にて消えゆくように終わります。その和声が第3楽章冒頭のb-mollの主和音であるB、Des、Fへの架け橋である属和音としての役割を果たしています。ベートーヴェンはこういった場面転換を描く事が非常に得意な作曲家でしたが、この作品では特にその才覚が発揮されています。

b-mollで始まりを迎えた物語はすぐさまas-mollへ移り、Andanteの最後の和音から異名同音を用いE-durへ大胆な転調を成し遂げます。序奏において最も印象深いこのE-durの5小節では、ソプラノのAの音が強調されるように連続で書かれています。また、全て同じように弾くのではなく、2音ずつに区分けするようなアーティキュレーションが施されているのも興味深い点です。ベートーヴェンは演奏者に実行して欲しい表現を全て楽譜に書き込む作曲家であったため、このフレーズも例外なく2音ずつのレガートに聴かせる必要があります。Meno adagioからAndanteに移る際に再びas-mollに転調し、いよいよ物語が本格的に幕を開けます。

嘆きの歌

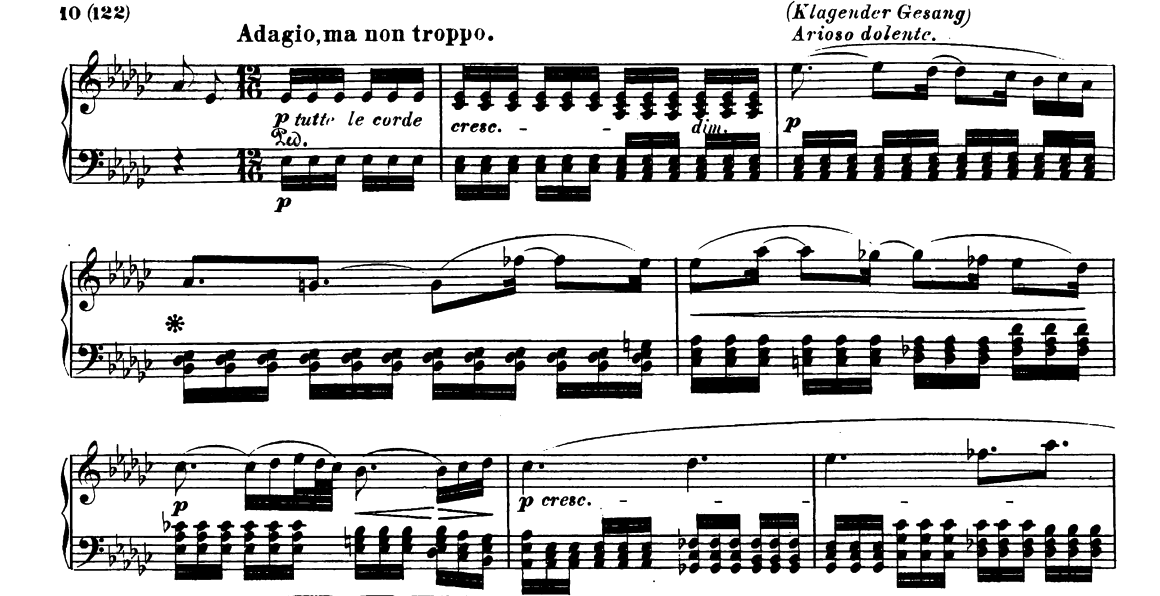

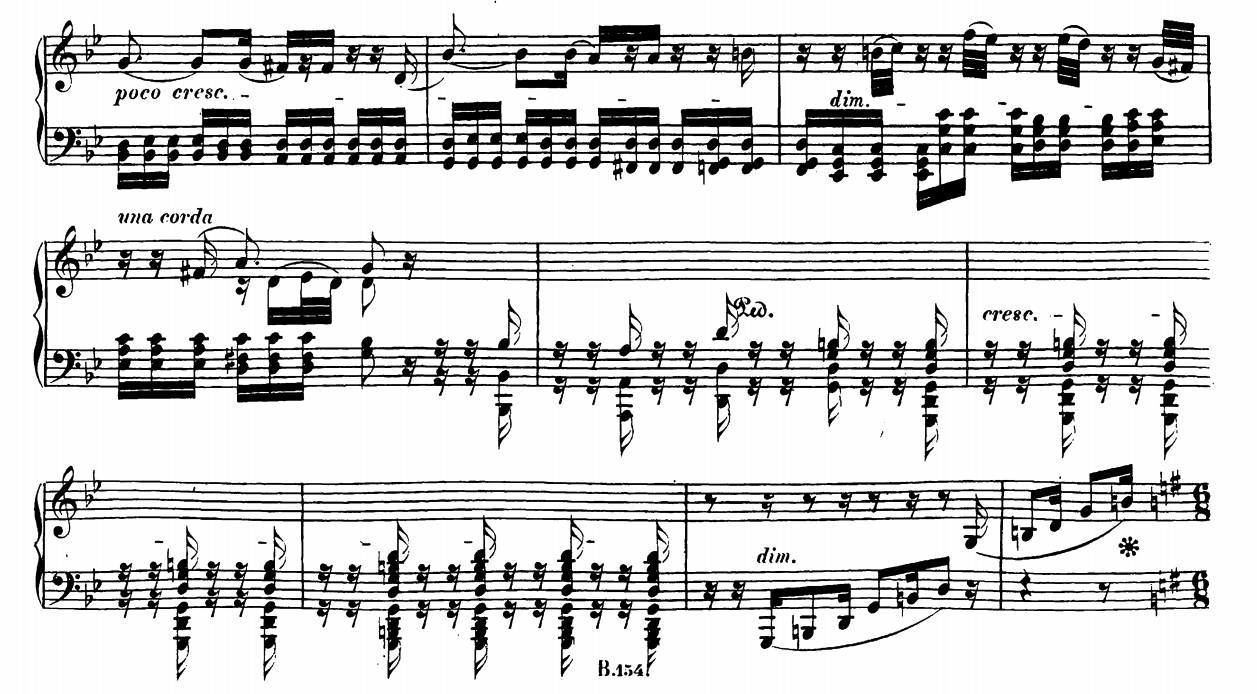

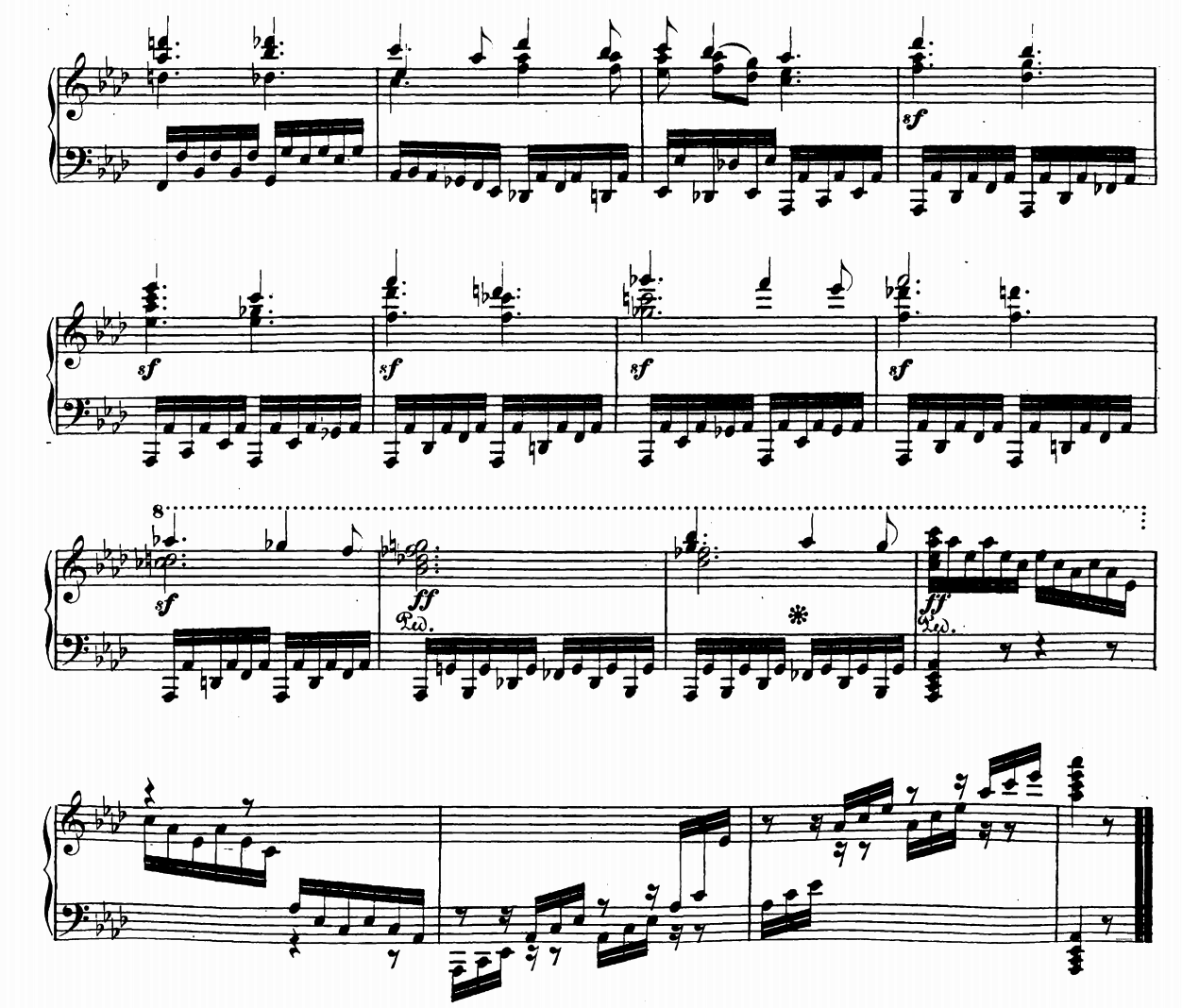

Breitkopf und Härtel (Public Domain)

レチタティーヴォの最後のEsがそのまま伴奏形へと発展して行き、ベートーヴェンの作品でも最も美しいパートの一つと言えるKlagender gesang”嘆きの歌”が始まります。楽譜に記載する記号は通常イタリア語で書かれることがセオリーだったのですが、ベートーヴェンはあえて母国語であるドイツ語で指示を書く事がありました。それらは内容に強い意味が篭ったものが多く、ベートーヴェンを演奏する上での重要なヒントになります。

このパートは単一のメロディと伴奏形といった形をとる典型的なホモフォニーの音楽になっています。Arioso dolenteとイタリア語でも二重に表記されている通り、哀愁を漂わせた悲劇的な世界観が描かれています。非常にシンプルな構成で書かれている事により、和声の進行をより臨場感を持って味わう事が出来るので、ベートーヴェン、そして演奏者の世界観が如実に現れるパートになります。

アリア全体で何度か盛り上がりは見せつつもやはり”嘆き”の要素が強く、やがてロウソクの火が少しずつ消えていくかのように主音のAs3つのみで終止を迎えます。

フーガ

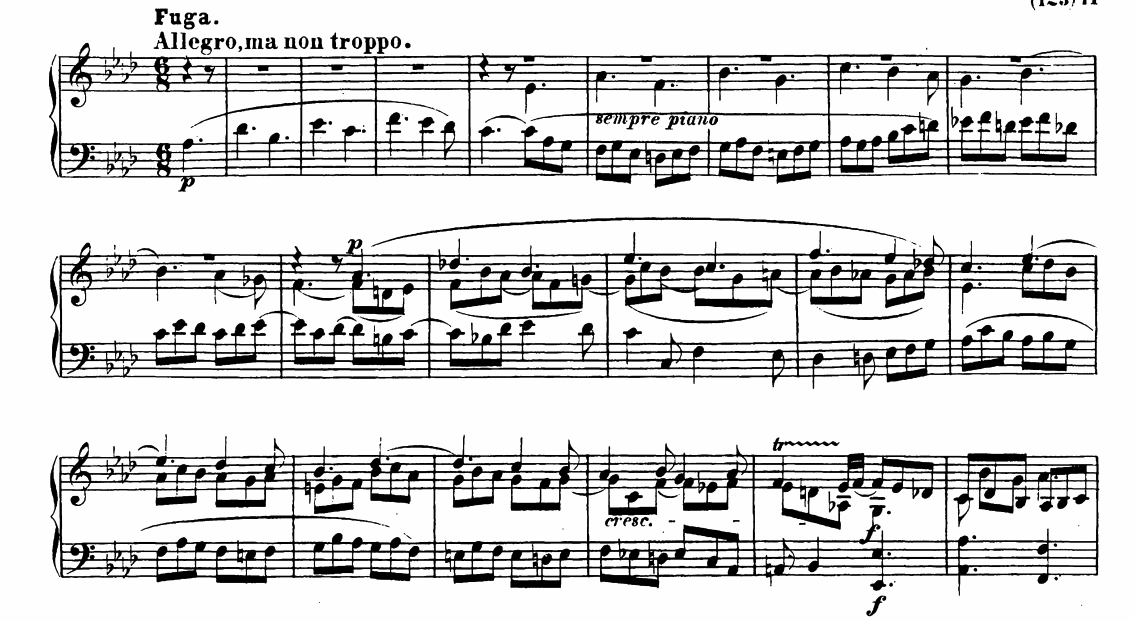

Breitkopf und Härtel (Public Domain)

同じくAsから始まる音形によりフーガの主題が提示されます。主題の5音目のCによりas-mollから同音主調であるAs-durに転調している事がわかります。3声のフーガとなっており、ソプラノ、アルト、バスの3つのパートが交互に主題を歌いながら物語が進んで行きます。メロディと伴奏形といったホモフォニーとは対照的に、各声部が明確に独立しているポリフォニーの音楽となっています。主従関係がある程度ついているホモフォニーと違い、各声部は対等な関係を保っているため、より構築的な描かれ方をしていると言えます。

フーガはJ.S.バッハの平均律クラヴィーア曲集などに代表される形式であり、対位法を用いて主題を多声部に渡って反復させながら進行していく音楽です。対位法に関する詳しい説明はあまりに専門的になってしまうためここでは省略させていただきますが、オペラなどを書く上では必須の技法となっており作曲家の誰もが現在でも学んでいる技法です。

先ほど例に出したJ.S.バッハの平均律クラヴィーア曲集はピアノ学習者にとっては必修の教材となっています。理由としてはフーガの声部の弾き分けというのは非常に難易度が高く、よく耳を働かせないと隅々まで血の通った音楽を作り上げる事が難しいからです。それを習得する事により、様々な作品を取り扱う際により多声部に分けて別々の楽器のようにフレーズを作り上げる事が出来ます。このOp.110のフーガもまさにピアニストの腕の見せ所でもあり、この作品を難曲たらしめる要因の一つとも言えるでしょう。

画像冒頭より4小節目から111小節 Breitkopf und Härtel (Public Domain)

このパートの何よりの聴きどころは、何と言っても主題のコントラストでしょう。最初にバスパートから一人で現れた主題が二人、三人と増えて行き、それぞれの声部の距離感、和声の推移などにより、同じ主題を扱い続けているにも関わらず非常にドラマティックな光景が描かれます。特に111小節の4拍目からのクライマックスとも言える部分は当時の楽器の性能を最大限に生かすような音程の幅を用いており、聴きごたえがあります。そしてAs-durの属和音にて最高潮に達したその興奮は突如として現れるg-mollの和声によって急展開を迎えます。そのままGを基音とした伴奏形が現れ、再びホモフォニーの世界が訪れます。

嘆きの歌 〜疲れ果てて、嘆きながら〜

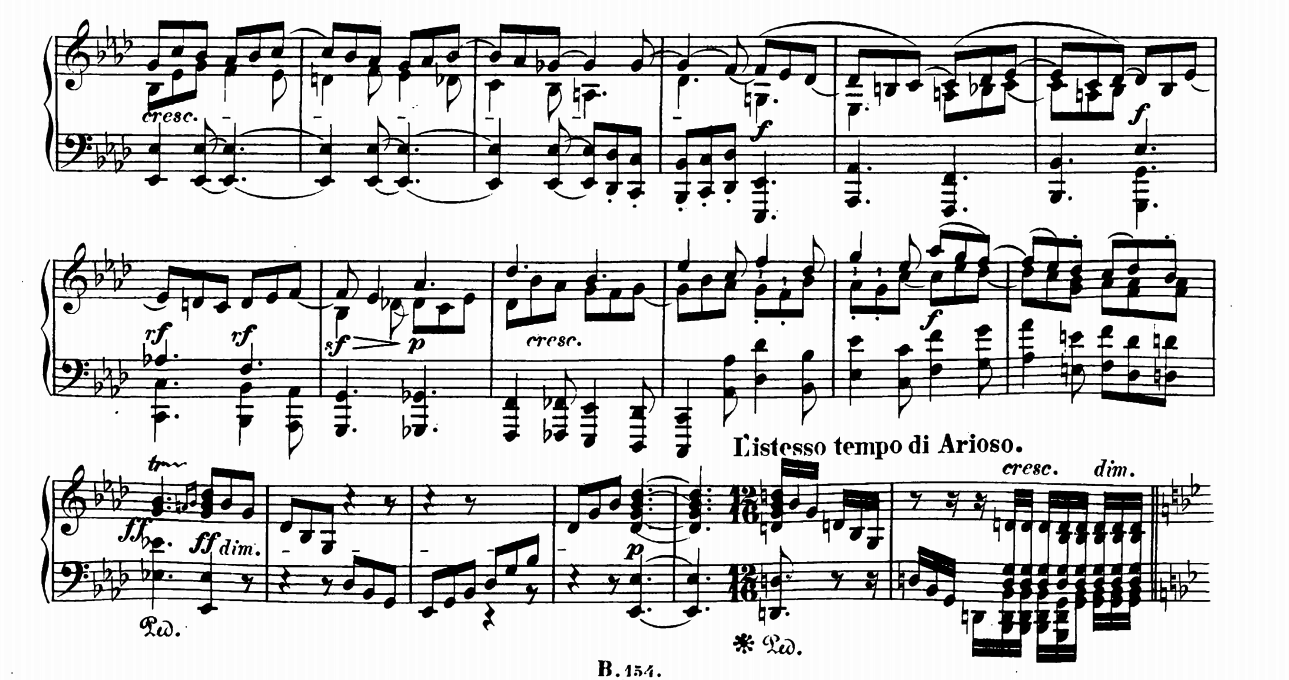

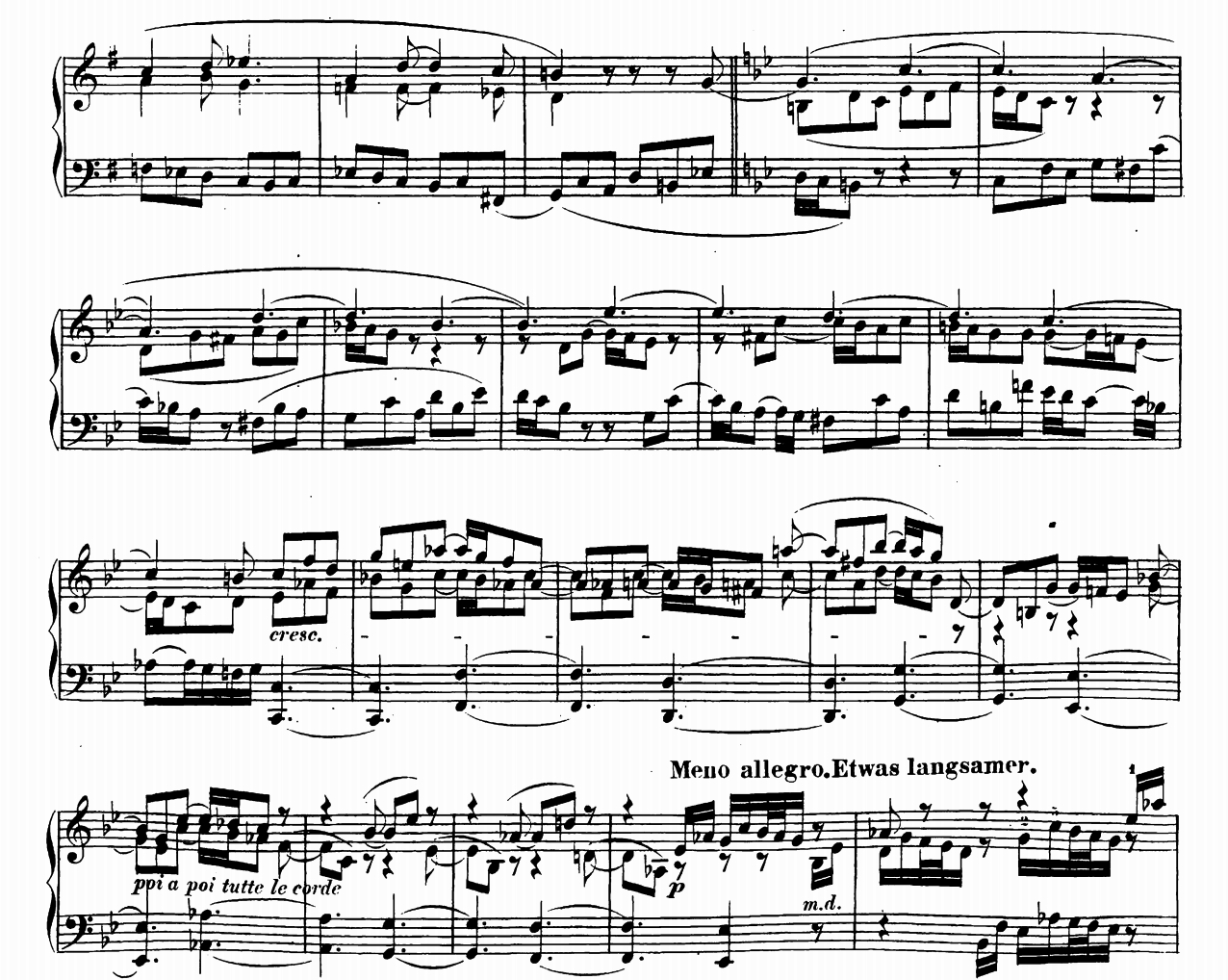

Breitkopf und Härtel (Public Domain)

再び”嘆きの歌”が歌われます。今度はErmattet,klagend”疲れ果てて、嘆きながら”と冒頭に書かれています。一度目の嘆きの歌のas-mollから半音下がったg-mollで描かれているこのパートは、基本的なメロディラインなどは一度目の物と変わりません。しかし、非常に特徴的なのが一度目は全体的にレガートで書かれていたメロディが休符により途切れ途切れになっている点です。もう何かを話す気力も残されていない、まるでため息の様に、それでも少しずつでも何かを訴えようとしている。そんな様子が描かれています。しかし一度目と同じように、さらに弱い灯火となって消え行こうとしたその時、奇跡が起きるのです。

画像冒頭より5小節目が132小節 Breitkopf und Härtel (Public Domain)

132小節の前半で今にも消えそうだった魂が、次のG-durの和声と共に光を持ち始めます。その鼓動は少しずつ昂りを取り戻して行きます。大空に向けてG-durの希望に満ち溢れた主和音が広がり続けるとともに、新しい世界へと移行していくのです。

ベートーヴェンは場面転換に長けた作曲家だと先述しましたが、このシーンは彼の数多の作品の中でも五本の指に入る程その技量が発揮されているでしょう。嘆き、疲れ果てたように消えていくg-mollがいつの間にか希望に溢れたG-durへ、冒頭のレチタティーヴォの時点では全く想像もつかないような奇跡的な瞬間です。

フーガ 〜反行形〜

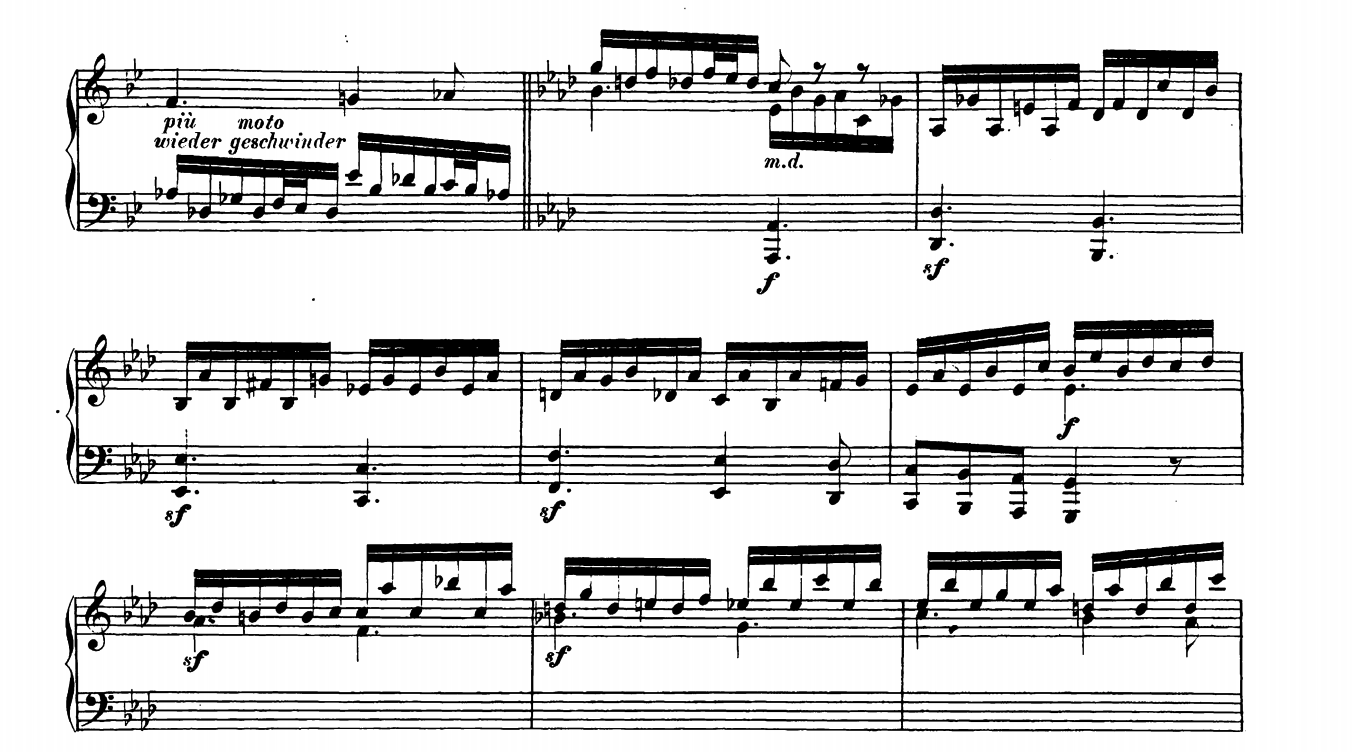

Breitkopf und Härtel (Public Domain)

そして再びフーガの世界に入ります。Nach und nach wieder auflebend”徐々に元気を取り戻して”という指示の元、先ほどの主題の反行形がG-durにより提示されます。一度目の際は主題の5音目まで調性が確定しませんでしたが、今回はG-durの主和音から流れてきているため、自然に調性を受け入れる事が出来ます。一度目のフーガより増して静けさを持った和声により物語が描かれます。

画像冒頭より3小節目が152小節 Breitkopf und Härtel (Public Domain)

反行形で提示されていた主題ですが、152小節から圧縮された元の主題が現れます。153小節のソプラノのアウフタクトから160小節の3拍目まで続く拡張された主題と、アルト、バスにて交互に現れる圧縮された主題による密度の高い変化が続きます。160小節目の4拍目からソプラノとバスが入れ替わり、上二声による圧縮された主題と、バスによる拡張された主題によりさらに緊張感が高まっていきます。168小節の3拍目からさらに圧縮された主題が登場し、より変化の密度が色濃くなります。170小節の4拍目からは圧縮された主題のソプラノ、拡張された反行形のアルト、圧縮された反行形のバスといった様相で、152小節から173小節に渡って非常に高度な技法でフーガが書かれています。主題が圧縮、拡張されるとともに和声の変化も非常に多岐に渡ります。この部分ではそれぞれの和声の色を持った各主題の色調、グラデーションを味わえるでしょう。

画像冒頭の2小節目より174小節 Breitkopf und Härtel (Public Domain)

いよいよ174小節の4拍目からAs-durに帰着し、煌びやかなフィナーレに向かっていきます。ホモフォニーとポリフォニーの融合のような形でバスに連続して主題が現れます。右手のパートで行われる反復も、細かく分解するとソプラノとアルトパートが変則的な形で現れているとも言えるでしょう。もちろん、伴奏形としての形も持ち合わせているのでバスの主題を意識しつつ各パートの和声、音程の移り変わりを味わうとより楽しめるでしょう。

画像冒頭の小節より3小節目が184小節 Breitkopf und Härtel (Public Domain)

184小節目から右手に主題が移り、和音によってメロディが紡がれていきます。ここからはホモフォニー的要素の方がより色濃く現れるでしょう。音程の幅も広くなり、空間を感じ取る事ができます。

画像冒頭の小節より3小節目が200小節 Breitkopf und Härtel (Public Domain)

200小節の4拍目からクライマックスです。引き続きAs-durの主音であるAsを基音とした和声変化の元で主題がより一層広がりを持って演出されます。ところどころに同主調であるas-mollに含まれるFesが現れる事により、これまでに通ってきた”嘆き”の断片を感じ取る事ができます。そして206、207小節ではas-mollの減七の和音が響きますが、次の208小節にて再び走り出すかのようにAs-durの主和音に帰ってきます。そしてそのまま最後までAs-durのアルペジオが響き渡って堂々とした結末を迎えます。

おわりに

私達演奏家は普段このような事をより細かく分析しつつ作品の世界を追求しています。今回はIMSLPにアップロードされているパブリックドメインの楽譜を断片的に使用しつつ作品の世界を少しだけ紐解いて行きましたが、もしこの作品はじめベートーヴェンのピアノソナタにご興味を持っていただけたなら、お手元に楽譜をみながら作品に触れていただけるとよりコアな世界に足を踏み入れる事ができると思います。オススメの出版社としてはHenle版の物やBärenreiter版の物になります。日本語での解説が読みたいという方は全音版などもおすすめです。

楽譜なんて読めないよ。という方に向けて、近々音楽を聴く上での楽譜の楽しみ方の記事を執筆したいと思っていますので、これをきっかけに楽譜とお付き合い頂けると幸いです。

また、この作品のおすすめの演奏はリヒテルのものになります。ぜひお聴きになって見てください。

コメント